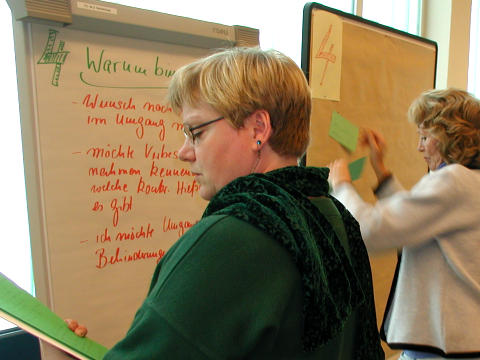

„Flucht und Behinderung“

Vernetzungskonferenz

Projektbeschreibung:

„SIREN – Netzwerk Flucht und Behinderung“

Projektlaufzeit: 15.12.1999 – 15.9.2000

Das EU – Vernetzungsprojekt „SIREN – Netzwerk Flucht und Behinderung“ untersucht die Lebenssituation und dabei insbesondere die psychosoziale wie auch gesundheitliche Versorgung behinderter Flüchtlinge am Beispiel der drei europäischen Länder Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Die Projektleitung liegt bei dem „Royal National Institute for the Blind“ in Großbritannien. Weitere Projektpartnerin ist die „Federation des Aveugles & Handicapes Visuels de France“ in Frankreich.

Für Deutschland ist die Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. Marburg als Projektpartnerin des EU – Projektes tätig.

Diese arbeitet auf nationaler Ebene eng mit der Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft zusammen. Dort wird das Projekt wissenschaftlich begleitet und nach Abschluss in schriftlicher Form dokumentiert.

Zum Projektgedanken:

Weltweite und zunehmende Fluchtbewegungen erfordern von den Aufnahmeländern eine fachübergreifende Auseinandersetzung über die Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsleistungen für Flüchtlinge.

Die geflüchteten Menschen haben oftmals nicht nur ihre Heimat und ihr Zuhause samt Besitz verloren, sondern auch ihre Würde. Ihre körperliche und seelische Integrität wurden schwer verletzt.

Auch wenn es das primäre Ziel des Aufnahmelandes ist, Menschenleben zu retten, Sicherheit, Schutz und Unterstützung vor politischer Verfolgung zu gewähren, so bedürfen viele dieser Flüchtlinge doch darüber hinaus spezifischer weitergehender Hilfen.

Die Ursachen und Umstände einer Flucht hinterlassen ebenso ihre Spuren wie der Fluchtweg selbst, die Trennung von der vertrauten Kultur und Heimat, der Familie und Freunden. Dazu kommt die Angst, in dem Aufnahmeland keinen Schutz zu finden, fremd zu sein, sich nicht zurecht zu finden.

Neben einer Versorgung der Grundbedürfnisse benötigt ein Großteil der ausländischen Flüchtlinge vor allem psychosoziale Pflege und Unterstützung, menschliche Hilfe. Häufig sind darüber hinaus auch ärztliche, therapeutische, eventuell sonderpädagogische Hilfen notwendig.

In den meisten europäischen Aufnahmeländern ist die Asylgesetzgebung in den letzten Jahren verschärft worden und hat damit auch den Handlungsspielraum für notwendige Hilfen gegenüber Flüchtlingen gravierend eingeschränkt.

Hinzu kommt, dass eine systematische, weitreichende Kooperation und Vernetzung zwischen Flüchtlings- und Behindertenorganisationen bislang nicht etabliert ist.

Das Ausmaß an gesundheitlicher und psychosozialer Hilfe, an Leistungen und Bemühungen um eine Integration hängt entscheidend vom aufenthaltsrechtlichen Status der Flüchtlinge ab.

Wenn viele Flüchtlinge heute oftmals über einen langen Zeitraum mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus – oder gar ohne – leben müssen, so bedeutet dies auch, dass ihnen wichtige sozialrechtliche Leistungen verwehrt sind.

All dies wirkt sich für Flüchtlinge mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, seelischer Verstörtheit in ganz besonderer Weise aus.

Behinderung hat häufig soziale Isolation zur Folge.

Ein behinderter Flüchtling aber, der das Trauma des Heimatverlustes und der Fluchtumstände und darüber hinaus die offensichtlichen Probleme kultureller Neuorientierung und Anpassung zu bewältigen hat, ist der Gefahr der Isolation noch weit mehr ausgesetzt.

Behinderte Flüchtlinge sind in der Gesellschaft eine Minderheit ohne Einfluss, unsicher über ihre Rechte und Möglichkeiten und häufig nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse zu artikulieren.

Dennoch erfährt ihre spezifische Situation in der Gesetzgebung keine Berücksichtigung. Auch wird diese Personengruppe in keiner offiziellen Statistik gesondert erfasst:

„Flüchtling mit Behinderung ist kein Speichersachverhalt“

(Aussage des Statistischen Bundesamtes). Das Ausmaß dieser Flüchtlingsgruppe und ihr Hilfebedarf ist damit unsichtbar!

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde das Projekt bei der EU – Kommission beantragt und bewilligt.

Ziel des Projektes ist es, die Situation und Problemlagen behinderter Flüchtlinge in den Projektländern zu analysieren und die Vernetzung der in diesem Handlungsfeld tätigen Organisationen und Initiativen zu unterstützen.

Zu diesem Zweck finden jeweils eintägige Vernetzungskonferenzen in den beteiligten EU-Ländern statt:

In Deutschland am 8. September 2000 in Marburg.

Als TeilnehmerInnen wünschen wir uns all jene Fachleute, PraktikerInnen, Betroffene, die mit diesem Thema in irgendeiner Weise in Berührung sind. Es werden sowohl VertreterInnen von Behinderten- als auch solche von Flüchtlingsorganisationen dabei sein, außerdem RepräsentantInnen aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft.

Ganz besonderen Wert legen wir auf die Teilnahme behinderter Flüchtlinge selbst.

Die Konferenztermine und -orte im Überblick:

London: 2.Juni 2000

Paris: 1. Juli 2000

Marburg: 8. September 2000

Foto-Report: Herbert Leuninger