TAG DES FLÜCHTLINGS 2000

Bosnische Kriegsflüchtlinge

in der Bundesrepublik Deutschland

Torsten Jäger

Herausgegeben zum Tag des Flüchtlings am 29. September 2000

Herausgeber: PRO ASYL, Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge mit freundlicher Unterstützung von: Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe e.V., Deutscher Caritasverband e.V., Interkultureller Beauftragter der Ev. Kirche in Hessen und Nassau, Kirchlicher Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche in Deutschland durch den ABP, Land Hessen.

Der Tag des Flüchtlings findet im Rahmen der Woche der ausländischen Mitbürger/Interkulturellen Woche (24. bis 30. September 2000) statt und wird von PRO ASYL in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Vorbereitungsausschuß zur Woche der ausländischen Mitbürger vorbereitet.

INHALT

- Grußwort des UNHCR-Vertreters in der Bundesrepublik Deutschland

- Recht statt Willkür

- Fragen und Antworten zum Thema Asyl

- Nichtstaatliche Verfolgung als Asylgrund

- Bosnische Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland

- Härtefallregelungen im Ausländergesetz – längst überfällig und dringend nötig

- Bad Grund – statt Mitgefühl Stigmatisierung

- » … wir sollen euch davon nichts sagen … «

- Von der Krankheit zum Tode – ein Sondereinsatzkommando erschießt einen Flüchtling

Beispiele und Anregungen

- Umtauschbilanz 1999

- »Sie denken, dass wir Bettler sind«

- Gelebte Demokratie

- Größtmögliche Gemeinheit

- Die Fluchtwohnung

- »Langer Atem«

- Das längste Kirchenasyl in Niedersachsen ging nach 941 Tagen zu Ende

- Protest gegen die Verweigerung von Abschiebungsschutz für eine Kranke

- Rage against Abschiebung

- Denkzettel

- Schüler setzen sich für Flüchtlingsfamilie ein

- Flugblatt

- Medizinische Flüchtlingshilfe erhält Preis

- Betreuung ohne Krankenschein

- »In diesem Garten kann ich reisen«

- Rückkehrdruck à la Bayern

- »Wie Schlachthof oder Leichenhalle«

- Eltern haften ohne ihre Kinder

- Von Deutschland in den türkischen Folterkeller

Mehr als die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung Bosnien-Herzegowinas hat der Krieg in Bosnien-Herzegowina zu Flüchtlingen oder Vertriebenen gemacht. Innerhalb des eigenen Landes wurden 1,1 Millionen Menschen Opfer ethnischer Vertreibung, 200.000 kamen ums Leben oder gelten noch heute als vermisst. Mehr als 1,2 Millionen Bosnier flohen über die Landesgrenzen ins Ausland. Nur wenige flohen lediglich aus Furcht vor politischer Verfolgung, ethnisch motivierter Vertreibung, Massenvergewaltigung und Konzentrationslagerhaft; die meisten verließen das Land nach bereits durchlittener Verfolgung auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung. Sie erfüllten somit alle Kriterien der Flüchtlingseigenschaft gemäß der Genfer Konvention von 1951. Etwa 350.000 bosnische Staatsbürger führte ihre Flucht in die Bundesrepublik Deutschland. Viele hatten lange Jahre als Arbeitnehmer hier gelebt, waren dann in ihre Heimat zurückgekehrt und hatten sich dort eine Existenz aufgebaut, die durch den Krieg wieder zunichte gemacht wurde. Andere flohen zu Verwandten, zu ihren Eltern, Kindern oder Geschwistern, die in Deutschland lebten und arbeiteten. Diese Fakten erklären, warum Deutschland die meisten bosnischen Flüchtlinge außerhalb des Balkans aufnahm.

Anders als die meisten westeuropäischen Aufnahmestaaten verweigerte die Bundesrepublik Deutschland den einreisenden bosnischen Flüchtlingen regelmäßig die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und gewährte ihnen lediglich einen vorübergehenden Schutzstatus. Die Tinte unter dem Daytoner Übereinkommen, dem Friedensvertrag zwischen den konfliktbeteiligten Parteien, war noch nicht trocken, als sich die Innenminister des Bundes und der Länder am 15. Dezember 1995 einvernehmlich darauf verständigten, grundsätzlich alle Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina hätten die Bundesrepublik Deutschland wieder zu verlassen. Aus Flüchtlingen mit einem berechtigten dauerhaften Schutzanspruch an die Bundesrepublik Deutschland, aus den Opfern von Gewalt und Vertreibung wurden qua Beschluss der Innenminister des Bundes und der Länder geduldete »Gäste auf Zeit«. Ihr Gastrecht war dabei jederzeit zu widerrufen. Die Genfer Flüchtlingskonvention sieht aus gutem Grund vor, dass Menschen, die in ihrem Herkunftsland schwere politische Verfolgung erlitten haben, auch dann weiterhin Anspruch auf den Schutz ihres Aufnahmelandes haben, wenn die Umstände, auf Grund derer sie als Flüchtlinge anerkannt wurden, weggefallen sind. Es war eine in Völkerrecht gegossene Erkenntnis aus den Schrecken des Dritten Reiches, dass es den Opfern von politisch motivierter Gewalt auch dann, wenn sich die Verhältnisse nachhaltig geändert haben, nicht zuzumuten ist, unter Zwang in das Land zurückzukehren, aus dem sie wegen Gefahr für Leib und Leben fliehen mussten.

Frühzeitig wiesen Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen darauf hin, dass viele der bosnischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland langfristig nicht würden nach Bosnien-Herzegowina zurückkehren können: Menschen, die Opfer von Menschenrechtsverletzung und Verfolgung waren, Menschen, die durch Vertreibung, Lagerhaft oder Vergewaltigung traumatisiert waren, alte Menschen, die im Krieg ihre Angehörigen verloren hatten, allein erziehende Frauen mit minderjährigen Kindern, deren Lebensgefährten tot waren oder als vermisst galten und gemischt-ethische Familien, für die auch nach dem Ende des Krieges in der ethnischen Logik der bosnischen Nachkriegsgesellschaft kein Platz ist. Bereits am 3. Januar 1996 beantragte die seinerzeit noch nicht regierungsbeteiligte Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag ein dauerhaftes Bleiberecht für diese Personengruppen. Der Antrag wurde im Juni 1996 vom Deutschen Bundestag mit den Stimmen der christlich-liberalen Regierungskoalition bei gleichzeitiger Stimmenthaltung der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands abgelehnt. Der damalige Innenminister, Dr. Manfred Kanther, wies in der Debatte des Bundestages darauf hin, es sei die einstimmige Überzeugung der Innenminister von Bund und Ländern, dass die Bürgerkriegsflüchtlinge zurückzuführen seien, wenn in Bosnien dauerhaft Frieden herrsche. Diesen Worten sollten Taten folgen:

In den vier Jahren zwischen dem Vertragsschluss von Dayton und Dezember 1999 verließen auf Grund des enormen Ausreisedruckes mehr als 300.000 bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge die Bundesrepublik Deutschland, davon etwa 250.000 in Richtung Bosnien-Herzegowina. Das in Annex 7 zum Abkommen von Dayton verbriefte Recht der Flüchtlinge zur sicheren Rückkehr an ihren früheren Wohnsitz wurde dabei mit Füßen getreten. Die Innenminister des Bundes und der Länder deklarierten diese vertragliche Vereinbarung, für die die Bundesrepublik in Dayton noch als Garant aufgetreten war, als bloßes Wunschdenken und verständigten sich darauf, im faktisch dreigeteilten Bosnien-Herzegowina sei die Rückkehr in sogenannte Mehrheitsgebiete sowohl für Bosniaken als auch für kroatische und serbische Bosnier möglich. Als Folge fand sich die überwiegende Mehrheit der aus Deutschland nach Bosnien-Herzegowina zurückgekehrten Flüchtlinge innerhalb des Landes als Binnenvertriebene wieder, denen die Rückkehr in ihre Häuser gänzlich, medizinische Versorgung und Zugang zum Bildungswesen weitgehend versagt war.

Mit kurzfristigen Duldungen, Arbeitsverboten, der Verweigerung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und bis Ende 1999 etwa 4.000 Abschiebungen nach Bosnien-Herzegowina wurde die »freiwillige Rückkehrbereitschaft« der Bürgerkriegsflüchtlinge erfolgreich forciert. Nur noch etwa 40.000 der ursprünglich etwa 350.000 bosnischen Flüchtlinge hielten sich Ende 1999 in der Bundesrepublik auf. Viele von ihnen leben seit nunmehr fünf bis neun Jahren ohne dauerhafte Perspektive in Deutschland. Ihre Kinder sind hier geboren, gehen hier zur Schule, sie haben hier Freunde und Unter- stützer gefunden. Vor allem: Sie haben gute Gründe, nicht nach Bosnien-Herzegowina zurückzukehren, denn sie gehören zu jenen Personengruppen, die nach der Auffassung des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen weiterhin auf internationalen Schutz angewiesen sind: Alleinerziehende Personen mit minderjährigen Kindern, alte Personen, Zeugen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, Flüchtlinge mit medizinischen Indikationen, die in Bosnien-Herzegowina nicht behandelt werden können und traumatisierte Flüchtlinge, die sich in einer andauernden therapeutischen Behandlung befinden. In Deutschland wird diesen Menschen nach wie vor der rechtmäßige Aufenthalt verweigert. Sie sind zur Ausreise aufgefordert, lediglich kurzfristig geduldet und somit der zusätzlichen Belastung ausgesetzt, die eine ständig drohende Rückkehr in das Krisengebiet Bosnien-Herzegowina bedeutet.

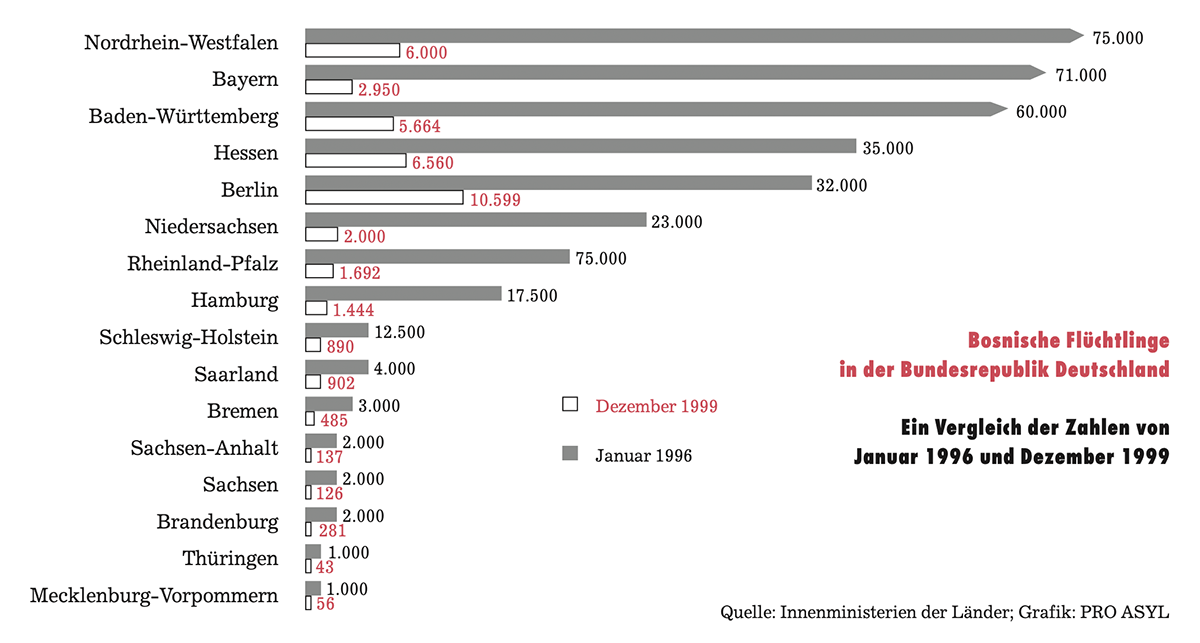

Ein Vergleich der Zahlen von Januar 1996 und Dezember 1999

Quelle: Innenministerien der Länder; Grafik: PRO ASYL

Insbesondere der behördliche Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen ist skandalös. Nach den Ergebnissen einer von PRO ASYL gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt, dem Deutschen Caritasverband, dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland in Auftrag gegebenen Studie wurden Ende 1999 nur ca. 10 Prozent der bosnischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland von den zuständigen Ausländerbehörden als behandlungsbedürftig traumatisiert anerkannt. Diese Quote steht in krassem Widerspruch zu neueren wissenschaftlichen Untersuchungen z. B. der Medical Harvard School, die davon ausgehen, dass 20 bis 25 Prozent aller auf Grund der kriegerischen Auseinandersetzungen ins Ausland geflüchteten Bosnier unter Traumatisierungserscheinungen leiden. Die scheinbar geringe Zahl traumatisierter Flüchtlinge in der Bundesrepublik ist kein glücklicher Zufall, sondern das Ergebnis einer perfiden Flüchtlingspolitik. Scheinbar großzügig hatte die Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder im Jahre 1996 die besondere Situation Traumatisierter in ihren Beschlüssen zur Rückführung der bosnischen Bürgerkriegsflüchtlinge berücksichtigt und ihnen versichert, erst dann nach Bosnien-Herzegowina zurückkehren zu müssen, wenn sie die psychischen Folgen des Krieges überwunden hätten. Nunmehr wird man ungeduldig: Fachärztliche Gutachten, die bosnischen Flüchtlingen Traumatisierungen mit Krankheitswert attestieren, werden auf fragwürdigste Art und Weise ausgehebelt. In Hessen »begutachtet« ein leitender Arzt beim Landesversorgungsamt traumatisierte Flüchtlinge per Ferndiagnose. Nach Aktenlage entscheidet er – in der Regel abschlägig – über das Vorliegen einer Traumatisierung mit Krankheitswert, ohne die Betroffenen jemals zu Gesicht bekommen zu haben. In Berlin werden fachärztlich anerkannt traumatisierte bosnische Flüchtlinge regelmäßig beim Polizeiärztlichen Dienst einbestellt und dort erneut »untersucht«. In etwa 90 Prozent aller Fälle werden die fachärztlichen Gutachten dabei zum Nachteil der Flüchtlinge revidiert. Unter welchen Umständen und mit welcher Fachkompetenz der Polizeiärztliche Dienst seiner Arbeit nachgeht, belegt ein Urteil der 35. Kammer des Verwaltungsgerichtes Berlin:

»Dass die eingesetzten Ärzte – gelegentlich wird auch eine Sportärztin zur Traumaprüfung eingesetzt (vgl. Verfah- ren VG 35 A 3194.97) – die erforderliche fachliche Qualifikation für eine solche Untersuchung besitzen, kann nicht festgestellt werden. (…) Die Untersuchung unter Einsatz der achtjährigen Tochter als Dolmetscherin muss als offensichtlicher, durch nichts zu rechtfertigender Kunstfehler angesehen werden. Die Vorstellung, die Tochter müsste eine von der Mutter erlebte Vergewaltigung übersetzen (…) ist so ungeheuerlich, dass ein sachkundiger Facharzt eine solche Situation von vornherein vermeiden würde. Dass kein fachlich ausgewiesener Sprachmittler eingesetzt wurde, lässt erhebliche Zweifel an der Kompetenz und an dem Willen, eine ernst gemein- te Untersuchung durchzuführen, entstehen.«

Die verbreitete Strategie, Flüchtlingen per Ferngutachten oder erneuter Untersuchung eine behandlungsbedürftige Traumatisierung abzusprechen und die darauf basierende Duldung zu entziehen, um sie zur Ausreise nach Bosnien- Herzegowina zu zwingen, wird durch deutsch-bosnische Verhandlungen auf Regierungsebene flankiert. Beide Seiten haben in bilateralen Gesprächen übereinstimmend die Erwartung geäußert, dass die Möglichkeiten einer besonders intensiven und langfristigen therapeutischen Behandlung von Traumatisierten in Bosnien-Herzegowina sich im Laufe des Jahres 2000 deutlich verbessern würden. Einige Bundesländer haben daraufhin in Erlassen geregelt, dass eine generelle Ausnahme traumatisierter Flüchtlinge von Rückführungen nach Bosnien-Herzegowina nicht länger in Betracht komme. Die wenigen deutschen Organisationen, die vor Ort rückkehrende traumatisierte Flüchtlinge betreuen und es daher besser wissen müssen, entlarven die erwartete wundersame Kapazitätsvermehrung therapeutischer Einrichtungen in Bosnien-Herzegowina als Wunschdenken mit dem Hintergedanken der effektiven Abschiebung von Flüchtlingen. So erklärt Medica mondiale:

»Die Wahrheit ist, dass in Bosnien- Herzegowina in den letzten Jahren zwar dementsprechende Einrichtungen aufgebaut wurden, diese aber schon für die hier lebenden Menschen nicht genügend Kapazitäten haben.«

Selbst die deutsche Botschaft in Sarajevo sah sich genötigt, den Regierungsannahmen zu widersprechen. Unmittelbar nach den deutsch-bosnischen Verhandlungen warnte die deutsche Auslandsvertretung ausdrücklich davor, die Behandlungsmöglichkeit für Traumatisierte in Bosnien-Herzegowina zu überschätzen.

In den meisten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland werden diese Warnungen genauso in den Wind geschlagen wie der Hinweis darauf, dass traumatisierte Flüchtlinge und andere besonders anfällige Personengruppen, die dauerhaft nicht nach Bosnien-Herzegowina zurückkehren können, durch das permanent über ihnen schwebende Damoklesschwert der drohenden Ausreise wider alle Vernunft zusätzlich belastet werden. Im internationalen Kontext hat sich die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Politik gegenüber bosnischen Flüchtlingen isoliert. Das U.S. State Department hat den hierzu- lande gepflegten Umgang mit bosnischen Flüchtlingen in seinem jüngsten Bericht zur Lage der Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland entschieden kritisiert:

»Selbst Flüchtlinge, die Deutschland ›freiwillig‹ verließen, waren enormem Druck ausgesetzt. Sie waren der ständigen Gefahr ausgesetzt, abgeschoben zu werden, nicht mehr in die Bundesrepublik Deutschland einreisen zu dürfen und mit Ausnahme ihrer Kleidung und ihrer Koffer durch die Abschiebung um ihren gesamten Besitz gebracht zu werden.«

Seit 1997 lassen die Vereinigten Staaten von Amerika jährlich 12.000 bosnische Flüchtlinge, denen ein rechtmäßiger Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland verweigert wird, dauerhaft in die USA einreisen. Es handelt sich um ehemalige Lagerhäftlinge, Opfer von Folter und Gewalt und überlebende Partner von Opfern des Krieges, also um Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention. Um an dem Programm der USA teilnehmen zu können, haben sie ihre Flüchtlingseigenschaft gegenüber der U.S.-Einwanderungsbehörde schlüssig nachgewiesen. In der Bundesrepublik Deutschland finden die Betroffenen trotz berechtigter Ansprüche noch immer keinen dauerhaften Schutz. Die Weiterwanderung in die USA oder in ein anderes aufnahmebereites, aber fremdes Land empfinden bosnische Flüchtlinge nach den langen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland zurecht als zweite Vertreibung, die nur in Kauf genommen wird, um der unmöglichen, aber von Deutschland geforderten Rückkehr zu entgehen. Es ist überfällig, dass die Bundesrepublik Deutschland Verpflichtungen, die ihr aus völkerrechtlichen Verträgen und den Geboten der Humanität erwachsen, erfüllt und jenen bosnischen Flüchtlingen, die seit langen Jahren hier leben, endlich einen rechtmäßigen Aufenthalt gewährt.

Der Titel dieser Studie lautet:

»Zur sozialen Struktur der bosnischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland«.