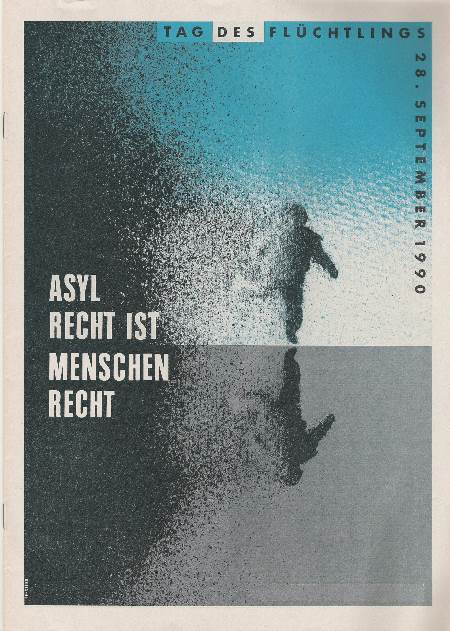

TAG DES FLÜCHTLINGS 1990

Was garantiert das Grundgesetz?

Zur Diskussion über Asylsuchende und Aussiedler

INHALT

- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (1990)

- Grußwort der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (1990)

ANALYSEN

- Der gläserne Flüchtling – Gespräch mit Prof. Dr. Spiros Simitis

- Europäische Asylpolitik

- Was garantiert das Grundgesetz? – Zur Diskussion über Asylsuchende und Aussieder

- Behebung der Fluchtursachen

- Flüchtlinge im „Karlsruher Loch“

- Schnellverfahren an der Grenze

FLÜCHTLINGSSCHICKSALE

- Rückblick auf ein Jahrzehnt der Flucht

- „Ich fühle mich wie ein Mann, der mit seinen zwei Beinen in zwei verschiedenen Booten steht“

- „Alles wegen eines Weihnachtsbaumes“

BEISPIELE UND ANREGUNGEN

- Grundregeln der Pressearbeit

- Begrüßungsgeld für Flüchtlinge

- Aufnehmen oder Ausliefern? -Text für eine Meditation

- „Wir suchen Asyl in Ihrer Kirche“

- Aussiedler, Übersiedler, Flüchtlinge: die gleiche Betroffenheit

- Asylantrag als Eintrittskarte

- Umfrage in der Fußgängerzone

- „Bettelmarsch“ gegen drohende Abschiebung

STATISTIK

Seit Mitte 1988 wird in der Bundesrepublik das Thema Flüchtlinge und Aussiedlerkontrovers diskutiert. Dabei können im wesentlichen drei unterschiedliche Gruppen ausgemacht werden: Auf der einen Seite versuchen deutsch-nationale Kreise, Aussiedler gegen Asylsuchende auszuspielen, während andere eine Bevorzugung politisch verfolgter Ausländer fordern. Eine dritte Gruppe mahnt zur Besonnenheit und klagt Offenheit gegenüber Aussiedlern und Flüchtlingen gleichermaßen ein. In der Mitte lebt es sich bekanntlich am besten. Also ist man versucht, sich der Gruppe der Besonnenen anzuschließen. Doch Vorsicht! Nicht immer ist besonnen, wer dies von sich behauptet.

Wo ist die Mitte?

So betonen zum Beispiel konservative Politiker häufig, man müsse sowohl Aussiedlern als auch politisch Verfolgten Aufnahme und Schutz gewähren. Im gleichen Atemzug wird jedoch betont, Aussiedler seien keine Ausländer. Hier werden bewußt oder doch zumindest fahrlässig Ausländer und damit politisch Verfolgte diskriminiert. Was ist denn im Zeitalter der universalen Menschenrechte das Besondere an einem Deutschen? Verwunderlich ist auch angesichts der vergiftenden Diskussion über steigende Zahlen von Asylbewerbern, daß trotz der 200 000 Aussiedler des Jahres 1988 konservative Politiker weiterhin eine liberale Aufnahmepraxis gegenüber dieser Gruppe fordern und im Asylbereich zugleich eine Abschaffung der Asylrechtsgarantie oder zumindest doch deren Einschränkung sowie weitere Verschärfungen im Verfahrensrecht durchsetzen wollen.

Wo also ist die Mitte? Soll man zur Besonnenheit mahnen und damit im Ergebnis nationalistische Kräfte stärken? Wie kann man in einer derart polarisierten Situation beiden Seiten gerecht werden? Wer eine liberale Aufnahmepraxis sowohl für Aussiedler als auch für politisch Verfolgte fordert, muß angesichts der herrschenden Situation damit rechnen, daß diese Forderung nur zugunsten der Aussiedler eingelöst wird. Es wäre politisch naiv zu glauben, die herrschenden Kräfte würden dabei zugleich auch eine großzügige Asylpraxis garantieren. Offenheit für Aussiedler heißt dann Abdrängung politisch Verfolgter. Ich kann angesichts dieses für mich erkennbaren Zusammenhanges keine mittlere Position einnehmen.

Für mich ist vielmehr der Aufnahmeanspruch politisch Verfolgter vorrangig.

Vorbehaltloser Aufnahmeanspruch?

Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes garantiert politisch Verfolgten ein uneingeschränktes Asylrecht. Angesichts terroristischer Staatssysteme, weit verbreiteter Folterpraxis und politischer Unterdrückung hat dieser vorbehaltlose Aufnahmeanspruch heute noch eher dringende Priorität als 1949. Schon immer jedoch haben Anhänger der traditionellen Staatsdoktrin mit diesem menschenrechtlich legitimierten Einbruch in die rechtlich ungebundene Staatsräson ihre Probleme gehabt. Aktuelle Forderungen nach Abschaffung der vorbehaltlosen Asylrechtsgarantie sind insoweit Bestärkungen dieser illiberalen Tradition.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß Aussiedler sich verfassungsrechtlich nicht auf eine vorbehaltlose Aufnahmegarantie berufen können. Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes stellt nämlich den Aufnahmeanspruch der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen unter einen einzigartigen Gesetzesvorbehalt. Nur „vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen“, gilt dieser Artikel. Während nach herkömmlicher Verfassungsinterpretation grundrechtsbegrenzende oder -konkretisierende Gesetze im Lichte des Grundgesetzes auszulegen sind, gibt hier der Verfassungsgeber dem einfachen Gesetzgeber einen sehr weiten Gestaltungsfreiraum. Zwar ist in der herrschenden Verfassungslehre strittig, wie der Vorbehalt in Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes auszulegen ist. Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist jedoch festzuhalten, daß der Verfassungsgeber den Aufnahmeanspruch politisch Verfolgter im Gegensatz zu dem der Aussiedler nicht unter Gesetzesvorbehalt gestellt hat und diese verfassungsrechtliche Situation bis heute nicht verändert worden ist.

Wer ist politisch verfolgt?

Politisch verfolgt ist nach herrschender Ansicht, wer aus politischen Gründen in seinem Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit unmittelbar gefährdet ist. Seit 1977 hat das insoweit maßgebliche Bundesverwaltungsgericht seine Motivationslehre entwickelt. Danach sind allein die Motive der Staatsorgane entscheidend. Bezwecken deren Verfolgungsmaßnahmen die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung oder wollen sie den Bestand des Staates schützen, verfolgen sie demnach nicht politisch, auch wenn es hierbei zu krassen Menschenrechtsverletzungen kommt. Nur wenn die Verfolger die politische Gesinnung oder die rassische, religiöse, ethnische oder soziale Herkunft des Betroffenen gezielt und individuell treffen wollen, wird dies als politische Verfolgung angesehen. Jedoch, über subjektive Absichten und Motive läßt sich trefflich streiten. Und dieser Streit geht zumeist zuungunsten des Flüchtlings aus, wenn die Motive politisch und militärisch verbündeter Staaten zu bewerten sind. Massive und systematisch angewandte Folter gegenüber kurdischen Oppositionellen in der Türkei wurde daher bis 1987 höchstrichterlich als ordnungsbewahrend und nicht politisch motiviert eingestuft. Erst seit Mai 1987 scheint sich das Bundesverwaltungsgericht allmählich aus seiner dogmatischen Fixierung auf die machtpolitische Willenstheorie des 19. Jahrhunderts zu lösen; zumindest, was die Türkei betrifft. Nicht dagegen hinsichtlich der Tamilen. Massaker, extralegale Tötungen, Folterungen und andere gravierende Menschenrechtsverletzungen zunächst der srilankischen und sodann der indischen Armee sind für dieses Gericht Teil der Bürgerkriegsauseinandersetzungen, in denen die Zentralregierung um ihren Bestand kämpft und somit – dogmatisch klar – nicht politisch verfolgt.

Diese Reihe der Beispiele ist beliebig erweiterbar. Sie verdeutlicht, daß der liberal konzipierte humanitäre Asylanspruch des Grundgesetzes nicht eingelöst worden ist. Jene, die der Gefahr extremer Menschenrechtsverletzung entkommen sind, haben jedoch ein verfassungsrechtlich verbürgtes Recht auf Schutz und menschenwürdige Behandlung. Dies ist kein bloß moralisch oderpolitisch begründetes Postulat, sondern ein mit den Mitteln des Verfahrensrechts durchsetzbarer Anspruch. Das Bundesverfassungsgericht formulierte bereits 1959, daß der Geist, in dem die Asylrechtsgarantie konzipiert worden sei, durch „tiefgreifende gesellschaftspolitische und weltanschauliche Gegensätze“ und dadurch gekennzeichnet sei, daß in einer Reihe von Staaten die Staatsgewalt „zur Durchsetzung und Sicherung politischer und gesellschaftlicher Umwälzungen“ in einer Weise eingesetzt werde, „die den Grundsätzen freiheitlicher Demokratie widerspricht. Das Grundrecht des Artikels 16 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes sollte auch dieser Notlage Rechnung tragen. Dem muß seine Auslegung entsprechen.“

Diese liberale und humanitäre Interpretation des Begriffs des politisch Verfolgten muß erst recht heute gelten, wo in einer Vielzahl von Staaten, insbesondere der sogenannten Dritten Welt, politische Gegner und Minderheiten zur Durchsetzung der herrschenden Staatsdoktrin terrorisiert, gefoltert und eliminiert werden. Die dargestellte Motivationslehre vermag jedoch den humanitären Asylanspruch nicht einzulösen.

Wer ist Deutscher?

Verfassungsrechtlich ist also gegenüber politisch Verfolgten eine liberale Aufnahmepraxis geboten. Demgegenüber steht der Aufnahmeanspruch der Aussiedler verfassungsrechtlich unter einem extrem weiten Gesetzesvorbehalt. Ob und inwieweit Aussiedler aufgenommen werden, ist daher vorrangig eine politische Frage. Das zu Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ergangene Bundesvertriebenengesetz enthält allerdings einen sehr weitgehenden Begriff der deutschen Volkszugehörigen (Aussiedler), der von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes noch weiter ausgedehnt worden ist. Das Merkmal der deutschen Abstammung ist dabei nur ein beispielhaftes, nicht zwingendes Merkmal neben anderen wie Sprache, Erziehung und Kultur (vergleiche § 6 dieses Gesetzes). Nach herrschender Ansicht braucht es also nicht einmal vorzuliegen. Denn entscheidend ist allein das (subjektive) Bekenntnis zum „deutschen Volkstum“. Auch nach Abschluß der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen Geborene (sogenannte Spätgeborene) sind Aussiedler, wenn sie ihre Abstammung von einer Person glaubhaft machen können, die sich 1944 beziehungsweise 1945 in den Vertreibungsgebieten Osteuropas oder in China (vergleiche § 1 Absatz 2 Ziffer 3 dieses Gesetzes) zum „deutschen Volkstum“ bekannt hatte. Die Ausreise muß auch nicht mehr, wie vom Gesetz gefordert, Ergebnis eines allgemeinen, gegen die deutsche Minderheit gerichteten Vertreibungsdruckes gewesen sein. Vielmehr wird ein derartiger Druck vermutet, wenn jemand sein Bekenntnis zum „deutschen Volkstum“ glaubhaft gemacht hat.

Priorität zugunsten politisch Verfolgter

Dieser Befund der herrschenden Praxis hinsichtlich der politisch Verfolgten und der Aussiedler ist bezeichnend: Während die Verfassung eine klare Priorität zugunsten des Schutzanspruchs politisch Verfolgter gebietet, hat die herrschende Rechtsprechung diese verfassungsrechtliche Priorität durch Eingrenzung beziehungsweise Überdehnung der Gesetzesbegriffe in ihr Gegenteil verkehrt: Durch die Motivationslehre werden „Opfer“ von extremer Menschenrechtsverletzung aus dem Schutzbereich der Asylgarantie hinausgedrängt, während durch Überdehnung des „Volkstumsbegriffs“ allein das subjektive Bekenntnis zur deutschen Nation die Grenze öffnet. Meine Priorität ist daher eindeutig: Die Verfassung enthält eine Priorität zugunsten politisch Verfolgter. Die Aufnahme von Aussiedlern ist dagegen eine politische Frage, bei der insbesondere Grenzen und Umfang des deutschen Volksbegriffs zu klären sind. Erschwert wird eine derartige Diskussion sicherlich auch durch den gespaltenen deutschen Nationalbegriff. Nationalistisch geprägte Interpretationen dieses Begriffs sind jedoch nach meinem Verständnis mit dem universalen Menschenrechtsgedanken nicht mehr vereinbar.

Reinhard Marx ist Mitglied von amnesty international und als Rechtsanwalt in Frankfurt tätig.