TAG DES FLÜCHTLINGS 1998

Kurdische Flüchtlinge aus dem Nordirak

Die deutsche Regierung darf sich 10 Jahre nach Halabja

nicht der Mitverantwortung für die Fluchtursachen entziehen!

Herausgegeben zum Tag des Flüchtlings am 2. Oktober 1998

Herausgeber: PRO ASYL, Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Stiftung für UNO- Flüchtlingshilfe e. V., dem Deutschen Caritasverband e. V., dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit und dem Interkulturellen Beauftragten der Ev. Kirche in Hessen und Nassau.

Der Tag des Flüchtlings findet im Rahmen der Woche der ausländischen Mitbürger (27. September bis 3. Oktober 1998) statt und wird von PRO ASYL in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Vorbereitungsausschuß zur Woche der ausländischen Mitbürger vorbereitet.

INHALT

- I. WER MENSCHENRECHTE VERGISST, VERGISST SICH SELBST.

- Initiativen zum Tag des Flüchtlings 1998

- UN-Kritik an Deutschland

- Menschenrechte und Asyl – Hubert Heinhold

- siehe auch: Europas neuer Pförtner (Beat Leuthardt)

- Die Auseinandersetzung mit Kanthers Flüchtlingswelle

- »Wer Menschenrechte vergißt, vergißt sich selbst.« Mindestanforderungen an ein neues Asylrecht

- Die Ausländerpolitik neu gestalten – Nein zu Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

- Der Einstieg in den Ausstieg aus dem Völkerrecht

- Kinderflüchtlinge – Flüchtlingskinder

- »Verfolgte Frauen schützen!« Zwischenbilanz und Perspektiven der Kampagne

- Europäisches Parlament: Entschließung zur Achtung der Menschenrechte in der Europäischen Union

- Menschenrechte – Kein Thema für Deutschland?

- II. RECHTLOS IN DEUTSCHLAND

- Leben in der Illegalität – Eine Bestandsaufnahme

- Schlepper, Schleuser, …. – Von Fluchthelfern und Wegelagerern

- III. SOZIAL AUSGEGRENZT

- Gängelung, Entmündigung, Entrechtung, Aushungerung – Die Realität des Asylbewerberleistungsgesetzes

- Ausgrenzung kommt von oben – Kontinuitäten der Sozialpolitik von Weimar bis heute

- Die erfundene Massenflucht

- IV. DER EINZELFALL ZÄHLT

- Bundesarbeitsgemeinschaft »Asyl in der Kirche« ausgezeichnet

- Kurdische Flüchtlinge aus dem Irak – Ein Beispiel für die Entrechtung von Schutzsuchenden

- Kurzinformationen zu der Situation in den Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen

- Der Widerstand der Nonnen von Dinklage gegen den Bruch eines Kirchenasyls

- Entscheidungsdruck und rassistische Textbausteine – die Anhörung von Asylsuchenden beim Bundesamt

- Gewalttätiger Abschiebealltag

- Gefangener des Verfahrens – Tutsi als Buchautor

- »Kurdische Männer halten viel aus«

Hintergrundtext

Flugblatt – Kurdische Flüchtlinge aus dem Irak – Ein Beispiel für die Entrechtung von Schutzsuchenden

HINTERGRUNDTEXT

Kurdische Flüchtlinge aus dem Nordirak

Die deutsche Regierung darf sich 10 Jahre nach Halabja

nicht der Mitverantwortung für die Fluchtursachen entziehen!

Halabja ist zum Sinnbild geworden für eine Vernichtungskampagne, in deren Verlauf die kurdische Bevölkerung zu Flüchtlingen und Vertriebenen im eigenen Land gemacht wurde. Ohne die Unterstützung der Bundesrepublik wäre diese Kampagne so nicht möglich gewesen.

Das irakische Regime war als Gegner des Iran großzügig mit westlichen Waffensystemen hochgerüstet worden. Neben konventionellen Waffen wurden von deutschen Firmen Labore und Fertigungsmaterial geliefert, mit denen chemische und biologische Kampfstoffe hergestellt wurden, – Kampfstoffe, mit denen Halabja bombardiert wurde. Deutsche Behörden leisteten in den 80er Jahren auch Hilfe bei der Ausbildung der Sicherheitsdienste, die bis heute die gesamte irakische Bevölkerung terrorisieren.

Die Bundesregierung kennt ihre Mitverantwortung – dennoch, von einer Entschädigung der Opfer war nie die Rede. Im Gegenteil: Statt „Wiedergutmachung“ exponiert sich die Bundesrepublik mittlerweile als Motor in der Europäischen Union im Hinblick auf Fluchtverhinderungs- und Abschottungsmaßnahmen gegenüber Flüchtlingen aus dem Irak.

Als die Schiffe mit kurdischen Flüchtlingen an der italienischen Küste strandeten, riefen einige deutsche Innenminister fast den Notstand aus und forderten lautstark die Zurückweisung der Flüchtlinge in die Türkei und die strikte Abriegelung der europäischen Außengrenzen.

Waren Flüchtlinge aus dem Irak bis vor kurzem noch eine Flüchtlingsgruppe par excellence, mit vergleichsweise hohen Asylanerkennungsquoten, werden sie nun nur noch als Bedrohung wahrgenommen. Die Politik handelt nach der Devise:

Anstatt die Fluchtursachen zu beseitigen, werden die Flüchtlinge bekämpft.

„Fast alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind von der irakischen Migrationwelle betroffen. Sie müssen dieser Herausforderung deswegen gemeinsam und geschlossen mit dem gesamten präventiven und repressiven Instrumentarium begegnen. (…) Das Konzept muß sich an dem Leitprinzip orientieren dem Migrationsphänomen nahe am Ausgangspunkt entgegenzutreten, wo es sich noch im Zustand der Beherrschbarkeit befindet und somit effizienter zu bewältigen ist.“

(Innenminister Kanther auf der EU-Ratstagung in Birmingham am 4./5.12.1997)

Halabja

Als die Bilder aus Halabja in den Fernsehnachrichten auftauchten, mochte kaum jemand genau hinsehen. Halabja, das waren die wahllos in den Straßen herumliegenden, verkrümmten Leichen von Männern, Frauen und Kindern; infolge des Giftgases äußerlich scheinbar unversehrt. Immer wieder publiziert wurde vor allem dieses eine Bild: ein Vater offenbar, in traditioneller kurdischer Tracht, der sich noch im Tode verzweifelt gemüht hatte, das Kleinkind in seinen Armen mit seinem Körper zu schützen.

In den Straßen und Häusern verbreitete sich ein süßlicher Geruch, den Augenzeugen zuerst nicht einmal als unangenehm empfanden. Es war aber Giftgas, vermutlich sowohl das Nevengas Sarin, eine ursprünglich deutsche Erfindung, als auch das schon im ersten Weltkrieg eingesetzte Senfgas. Kein Zufall, waren doch auch diese irakischen Gasbomben mit deutscher Hilfe produziert worden. Die Menschen in Halabja brachen am Steuer ihrer Autos zusammen oder in Hauseingängen, manche sollen, bevor sie umfielen, noch hysterisch gelacht haben. Wer noch nicht direkt mit dem Gas in Berührung gekommen war, versuchte sich vergeblich mit feuchten Tüchern vor dem Mund zu schützen. Bis zu 5.000 Menschen starben sofort, die genaue Zahl ist unbekannt.

Nach dem Angriff floh die überlebende Bevölkerung panisch im Eisregen in Richtung iranischer Grenze. Die eiskalte Witterung und die Minenfelder an der Grenze sorgten für weitere Opfer unter den Flüchtlingen. Aufgrund der Einwirkung des Giftgases starben in den folgenden Monaten vermutlich über 7.000 Menschen. Bis heute leiden viele Überlebende an schweren, unheilbaren gesundheitlichen Schäden durch das Gas: an Nervenlähmungen, nie gesehenen Hautkrankheiten, Tumoren, Dauerschäden an Lunge und Atemwegen, genetischen Folgeschäden.

Die Errichtung der Schutzzone 1991

Im März 1991, kurz nach Beendigung des Golfkrieges mit der völligen militärischen Niederlage des Irak, erhoben sich sowohl im Süden des Landes als auch in Kurdistan die Menschen gegen die verhaßte Diktatur. Deren kriegsbedingte Schwäche und ein Aufruf des amerikanischen Präsidenten an die irakische Bevölkerung, sich Saddam Husseins zu entledigen, waren ausschlaggebend für diese Aufstände. Nachdem sie die Erhebung im Süden des Iraks brutal niedergeschlagen hatten, wendeten sich die Eliteeinheiten der irakischen Armee, die gefürchteten „Republikanischen Garden“, dem Norden zu. Hier hofften die Kurden auf eine internationale Unterstützung ihres Kampfes. Diese blieb aus: Unter den Augen der Weltöffentlichkeit eroberte die irakische Armee die befreiten Städte Kurdistans zurück. Eine Flucht von Millionen Kurden in die umliegenden Berge setzte ein. Die Angst vor irakischen Vergeltungsmaßnahmen trieb damals die Bevölkerung ganzer Städte in die noch verschneiten Grenzregionen zum Iran und zur Türkei. Monatelang beherrschten in der Folge die Bilder der Flüchtlinge, die unterernährt und frierend in provisorischen Lagern lebten, die Medien.

Wieder waren die Kurden zu Flüchtlingen und Vertriebenen geworden, die der Vernichtung durch das irakische Militär oder die unwirtliche Umwelt preisgegeben waren. Ihnen Schutz zu gewähren war der offizielle Grund, die Operation „Provide Comfort“ zu beginnen. Eine Schutzzone nördlich des 36. Breitengrades wurde von den Vereinten Nationen (UN) ausgerufen und den Flüchtlingen sichere Rückkehr unter Geleit alliierter Soldaten versprochen. Zudem startete eine vergleichsweise große Hilfsaktion. Ausschlaggebend für diese erste „humanitäre Intervention“ der neunziger Jahre war vor allem die Sorge, daß das Flüchtlingsproblem die Nachbarländer destabilisieren könnte. Diese versuchten, wo immer möglich, Kurden aus dem Irak den Zutritt zu ihrem Hoheitsgebiet zu verwehren, oder wenn sie die Grenze überschritten hatten, sie schnellstmöglich in den Irak zurückzuschieben.

Erneut waren sie Flüchtlinge im eigenen Land, völlig abhängig von der Hilfe internationaler Organisationen und der UN. Es gab für sie keinerlei Instanzen, die ihnen einen rechtlich verbindlichen Schutz vor erneuter Verfolgung oder Vertreibung zusichern konnten.

Dieser Umstand wurde in den ersten Jahren der Schaffung der Schutzzone leicht und gerne übersehen, da großangelegte Wiederansiedlungsprogramme von internationalen Hilfsagenturen durchgeführt wurden und freie Wahlen 1992 den Eindruck erweckten, die Situation in Irakisch-Kurdistan könne sich fundamental ändern.

In Wirklichkeit aber war der Westen an einer Lösung des Problems nicht interessiert. Im Rahmen internationaler Hilfe ging es um die Grundversorgung der Menschen vor Ort und darum, sie in der Region zu halten. Ein notdürftiges Überlebensprogramm sollte die ungelöste „Kurdenfrage“ regional eingrenzen und die Menschen hindern, in Massen das Land zu verlassen.

Da 1991 weder Schritte unternommen wurden, das Regime Saddam Husseins zu stürzen, noch die Autonomieregion im Norden verbindlich anzuerkennen, existierte der kurdische Nordirak in einem Schwebezustand, der keine internationale Vergleichssituation hatte. De facto eigenständig und unter kurdischer Verwaltung, wurde er, den Statuten des Völkerrechts entsprechend, weiterhin als integraler Teil des Iraks angesehen.

Das Hilfsdebakel im kurdischen Nordirak

Wie sehr sich die internationale Politik gegenüber der UN-Schutzzone lediglich an der Frage der Flüchtlinge orientierte, zeigte sich am deutlichsten in der Tatsache, daß ab 1992 ca. 90 % der Mittel aus den Hilfsprogrammen in die reine Nothilfe flossen.

Die Situation der kurdischen Bevölkerung, die zum überwiegenden Teil als Flüchtlinge lebte, denen als einziger Rückzugsort die von der irakischen Regierung errichteten Kollektivsiedlungen blieben, legte es nahe, den Schwerpunkt der Hilfe auf die Rücksiedlung der Menschen in ihre zerstörten Dörfer und Städte zu legen.

Nachdem die irakischen Kurden 1992 erkennen mußten, daß sie auf eine internationale politische Unterstützung ihrer Eigenständigkeit nicht weiter hoffen konnten, versuchten sie in eigener Initiative einen Status zu schaffen, der dem eines Staates ähnlich war. Aus dem 1992 gewählten Parlament ging eine Regierung hervor, die Ministerien und Verwaltungseinheiten bildete. Da der Autonomieregierung international jedwede politische Souveränität verwehrt wurde, blieb ihr lediglich die Möglichkeit, Souveränität in inneren Angelegenheiten zu wahren. Vor dem Hintergrund einer wirtschaftlich vollständig zerstörten Region aber besaßen die internationalen Hilfsagenturen, die alle Gelder ins Land brachten, real mehr Macht, als die kurdische Regierung selbst. Wie ihre Auftraggeber erkannten auch sie die Regierung und ihre Institutionen nie an, sondern zogen es vor, ihre Programme über die regional herrschenden Partei- und Stammesautoritäten abzuwickeln.

Gleichzeitig mit dem wachsenden Einfluß der Parteien, die sich innerhalb der machtlosen Regierungsinstitutionen gegenseitig blockierten, wurden die Regierung und ihre Institutionen schrittweise paralysiert. In allen Angelegenheiten von Belang übernahmen die Parteien die Aufgaben der Regierungsinstitutionen. Zugleich wurde ein grundlegender Wiederaufbau der Region als Voraussetzung dafür, daß ihre Bewohnerinnen und Bewohner irgendwann einmal unabhängig von den Hilfslieferungen des Auslandes würden, niemals betrieben. Zudem machte die Beibehaltung des UN-Wirtschaftsembargos auch gegen die befreiten kurdischen Gebiete die Entwicklung tragfähiger, langfristig stabiler ökonomischer Strukturen unmöglich. Wichtige Ersatzteile und Anlagen beispielsweise dürfen nach wie vor nicht in das Gebiet eingeführt werden.

Die fortschreitende Verelendung der Bevölkerung, wie die aufkommenden innerkurdischen Konflikte, erzeugten erneut Flüchtlinge dort, wo man sie ansiedeln wollte. In den ehemaligen Sammelstädten, deren Bewohnerinnen und Bewohner mittels Rücksiedlungsprogrammen in ihre ursprünglichen Dörfer zurückkehrten, hat sich eine neue Gruppe Menschen eingerichtet: Jene, die nicht rücksiedelbar sind, weil ihre Städte und Dörfer jenseits der ”befreiten” Zone liegen, und solche, die vor den innerkurdischen Kampfhandlungen, vor den Interventionen der Nachbarstaaten und der Verelendung erneut geflüchtet sind.

„Inländische Fluchtalternative“ Nordirak: Der innerkurdische Krieg und die Interventionen von außen

1994 entwickelte sich der seit langem schwelende Konflikt zwischen den großen kurdischen Parteien Kurdische Demokratische Partei (KDP) und Patriotische Union Kurdistans (PUK) zu einen offenen Krieg. Seitdem ist die Region auch geographisch in zwei Lager gespalten: Der nördliche Badinan wird von der KDP kontrolliert, während sich der südliche Soran unter der Kontrolle der PUK befindet. Beide Parteien kontrollieren die jeweilige Region in Alleinherrschaft. Regierungs- und Verwaltungsfunktionen haben seitdem fast ausschließlich Parteifunktionäre inne; faktisch existieren zwei voneinander unabhängige Entitäten im Nordirak. Gelder, wie Zolleinnahmen und andere Gebühren, die vorher der Regierung zugute kamen, fließen jetzt in die Kassen der Parteien; ein Teil dieser Einnahmen wird in die Bewaffnung weiterer parteieigener Milizverbände für regelmäßig auftretende Parteienkämpfe investiert. Diese militärischen Auseinandersetzungen führten zu einer weiteren Destabilisierung der Region, wobei der innerkurdische Warenverkehr zeitweilig völlig zum Erliegen kam. Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit in großen Teilen der Bevölkerung sind seitdem verbreitete Grundstimmung. Auf diese verfahrene Lage reagierten die beiden Parteien, indem sie ihre Strukturen militarisierten und nach innen die 1991 erkämpften Freiräume immer weiter einschränkten. Hierbei bedienen sie sich äußerst repressiver Methoden.

„Sowohl die Kurdische Demokratische Partei (KDP) als auch die die Patriotische Union Kurdistans (PUK) sowie die Islamistische Bewegung in Irakisch Kurdistan (IBIK) sind für weitreichende und schwerwiegende Menschenrechtsverstöße im Nordirak verantwortlich.“

(amnesty international: Auskunft an das VG Arnsberg vom 23.10.1997, Bonn)

Politische Gegner, darunter auch Anhänger kurdischer Organisationen aus der Türkei und dem Iran, werden unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert, zum Teil gefoltert. Extralegale Hinrichtungen sind keine Seltenheit. Der militarisierten Logik zufolge ist jeder, der nicht explizit auf Seiten der jeweilig regional herrschenden Partei steht, verdächtig, mit der Gegenseite zu kooperieren. Freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit und andere Grundrechte sind in dieser Atmosphäre nicht gewährleistet. Bisher gelang es den beiden Parteien nicht, aus diesem selbstzerstörerischen Zirkel der Gewalt auszubrechen, Versuche, eine Friedenslösung zu finden, scheiterten regelmäßig. So besteht auch nur eine vage Hoffnung, daß die aktuellen Friedensverhandlungen zu einem positiven Resultat führen.

Wie trügerisch die Sicherheiten, die der Schutzzone 1991 gegeben worden waren, sind, zeigte sich Ende August 1996. Im Krieg gegen die rivalisierende PUK rief KDP-Führer

Massud Barzani irakische Truppen zur Hilfe. Irakische Elitetruppen rückten in die Hauptstadt des kurdischen Nordirak Arbil ein und zerschlugen binnen eines Tages den oppositionellen Widerstand. Tagelang durchkämmten Geheimdiensteinheiten der irakischen Regierung die Stadt nach Oppositionellen. Hunderte wurden verhaftet und zum Teil später hingerichtet. Alle internationalen Appelle, der ”Invasion” ein Ende zu setzen, blieben erfolglos: Die irakischen Truppen hatten lediglich gültiges irakisches Recht auf eigenem Territorium exerziert. Keine Grenze und kein internationales Abkommen existierten, auf das sich die Kurden zum Schutz berufen konnten. Die Invasion wurde so nicht nur zum Desaster für die irakische Opposition, deren Mitglieder schutzlos den irakischen Sicherheitsdiensten ausgeliefert waren, sondern für die gesamte kurdische Bevölkerung. Die Illusion von Sicherheit, die auf der stillschweigenden Übereinkunft zwischen Hussein und den Golfkriegs-Alliierten beruhte, war zerstört. Als Konsequenz evakuierte die amerikanische Regierung über 5.000 Kurdinnen und Kurden, die für amerikanische Regierungs- und Hilfsorganisationen gearbeitet hatten. Ihre Sicherheit war nicht mehr zu garantieren.

Der irakische Geheimdienst agiert bis heute relativ ungehindert auf kurdischem Territorium; unliebsame Oppositionelle oder Überläufer werden regelmäßig ermordet oder in den Zentralirak verschleppt.

Seit 1994 ist die türkische Armee mindestens siebenmal im Rahmen großangelegter militärischer Operationen in den Nordirak eingedrungen. Bei diesen Operationen wurden auch unter der irakisch-kurdischen Bevölkerung Verhaftungen durchgeführt. Während der Invasion im Frühjahr 1995 wurden innerhalb des irakischen Territoriums Internierungslager der türkischen Armee eingerichtet und irakisch-kurdische Dörfer mit Artillerie beschossen. 1997 drang die türkische Armee bis tief ins Zentrum der Region – ungefähr 200 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt – vor und unterstützte die verbündete KDP im innerkurdischen Parteienkampf. Unabhängigen Beobachtern zufolge bombardierten türkische Kampfflugzeuge Stellungen der irakisch-kurdischen PUK mit Napalm.

Diese letzte Großoffensive, an der mehr als 50.000 türkische Soldaten beteiligt waren, hatte eine dauerhafte Präsenz türkischer Sicherheitskräfte im kurdischen Nordirak zur Folge.

„Neben der Gefährdung von vermeintlichen Oppositionellen durch gezielte Verfolgungsmaßnahmen seitens der irakischen Sicherheitskräfte und Geheimdienste ist die allgemeine Sicherheitslage in der Schutzzone im Nordirak durch äußerste Instabilität gekennzeichnet. Die Sicherheit in dem Gebiet wird durch militärische Operationen wiederholt von verschiedener Seite (sowohl der irakischen, türkischen und iranischen Armeen als auch der kurdischen Milizen) verletzt.“

(amnesty international: Auskunft an das VG Bayreuth betreffend die Lage in der UNO-Schutzzone vom 17.11.1997, Bonn)

Der Nordirak gleicht seit 1991 immer mehr einem riesigen Flüchtlingslager. Viele arabische Flüchtlinge aus dem Süden des Landes, denen eine Flucht ins Ausland nicht möglich war, haben dort Zuflucht gesucht. Schätzungsweise 20.000 – 30.000 türkische und mehrere tausend iranische Kurdinnen und Kurden leben im Nordirak. Rund ein Drittel der irakisch-kurdischen Bevölkerung konnte bislang nicht wieder angesiedelt werden. Zehntausende wurden während der türkischen Militäroffensiven in den vergangenen Jahren zur Flucht gezwungen. Nach UN-Angaben ist alleine aufgrund der innerkurdischen Auseinandersetzungen und der türkischen Interventionen ein Drittel der Bevölkerung vertrieben worden. (Reuter, 15.10.97)

Zehn Jahre nach dem irakischen Giftgasangriff auf Halabja und sieben Jahre nach dem Ende des Golfkrieges glauben die Flüchtlinge nicht mehr daran, daß sie mit internationaler Unterstützung in dieser Schutzzone ungefährdet leben können.

Die Flüchtlinge, die heute diese Elendsregion verlassen, ziehen die Ablehnung und Abwehr der potentiellen Aufnahmeländer auf sich.

Europa macht die Schotten dicht: Fluchtverhinderung und Abschottung gegenüber kurdischen Flüchtlingen aus dem Irak

In zahlreichen Treffen haben die Staaten der Europäischen Union (EU) unter Federführung der Bundesrepublik ein Aktionsprogramm zur Fluchtverhinderung, Abschottung der Außengrenzen speziell gegen kurdischen Flüchtlinge aus dem Nordirak beschlossen. O-Ton Bundesinnenministerium: „Massive illegale Zuwanderung irakischer Kurden“.

Einige Kernpunkte dieses Maßnahmenpaketes sind:

- Verstärkung des Schutzes der Außengrenzen

- Konsultationen mit der Türkei über verstärkte Ausreisekontrollen

- Verhandlungen mit der Türkei als wichtigstem Transitland über ein Rückübernahmeabkommen, welches „sich auch auf Staatsangehörige anderer Drittländer als der Türkei erstreckt“

(Schlußfolgerungen des EU-Gremiums CIREFI vom 21.10.1997)

In der Türkei fanden in der Folge Razzien gegen Transitflüchtlinge statt, die türkische Armee errichtete im Nordirak einen Sperriegel, um irakische Flüchtlinge schon im eigenen Land zu stoppen.

Die Bundesregierung hat zwischenzeitlich eine Bürgschaft über 60 Millionen DM für die Lieferung von Geräten zur elektronischen Grenzüberwachung an die Türkei übernommen.

(Deutscher Bundestag/Drucksache 13/8564). Das türkische Regime erhofft sich davon, sowohl den Fluchtweg von kurdischen Flüchtlingen aus der Türkei in den Nordirak abzuschneiden, als auch umgekehrt eine erneute Fluchtwelle von irakischen Kurden in die Türkei zu verhindern. Die deutsche Regierung erhofft sich davon ein wirksames Hindernis, um eine Weiterflucht nach Europa zu erschweren.

Der Preis für die Flucht steigt weiter, im doppelten Sinne: Sie wird teurer und riskanter.

Bundesdeutsche Abschreckungsmaßnahmen gegenüber kurdischen Flüchtlingen aus dem Irak

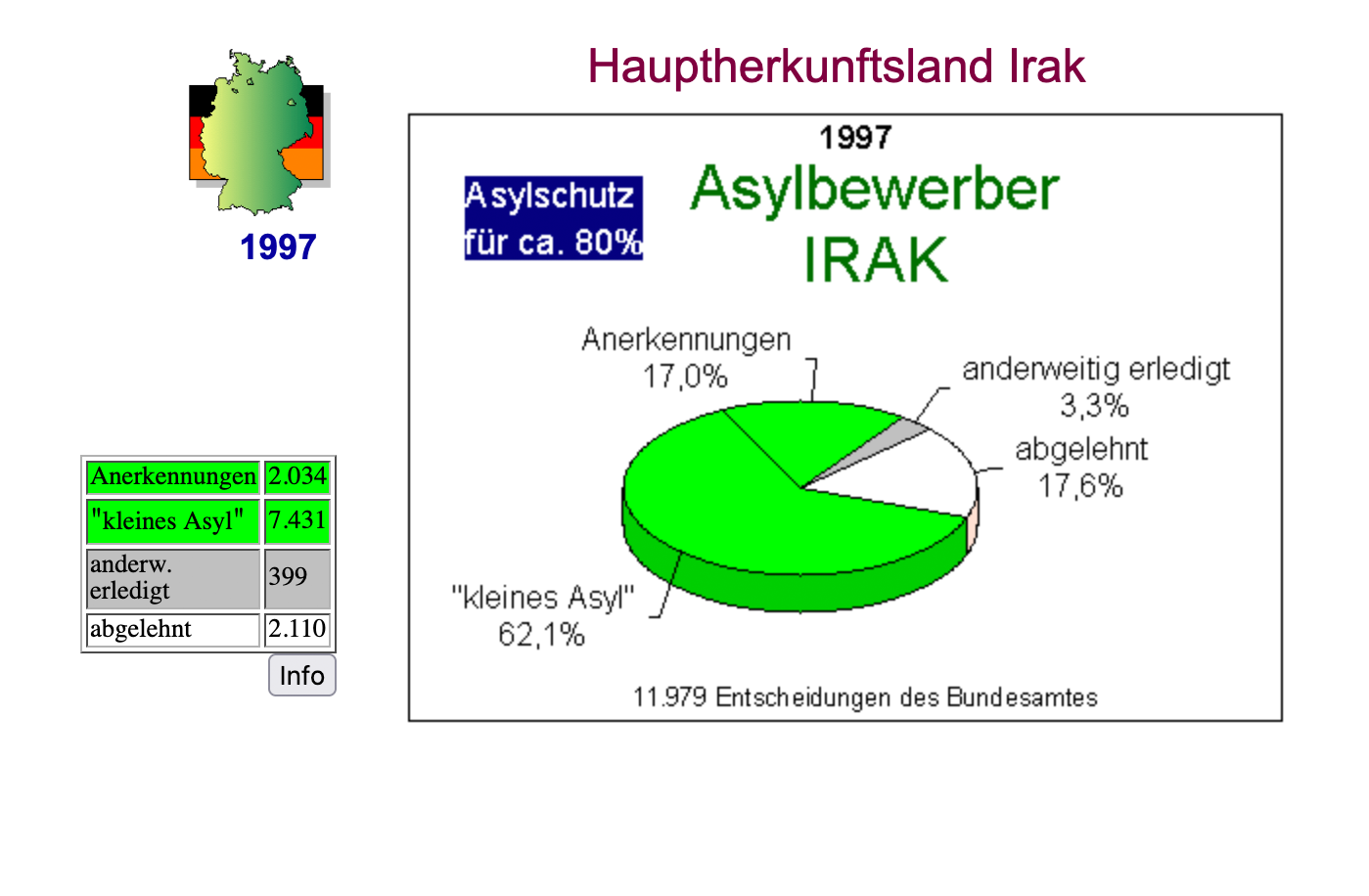

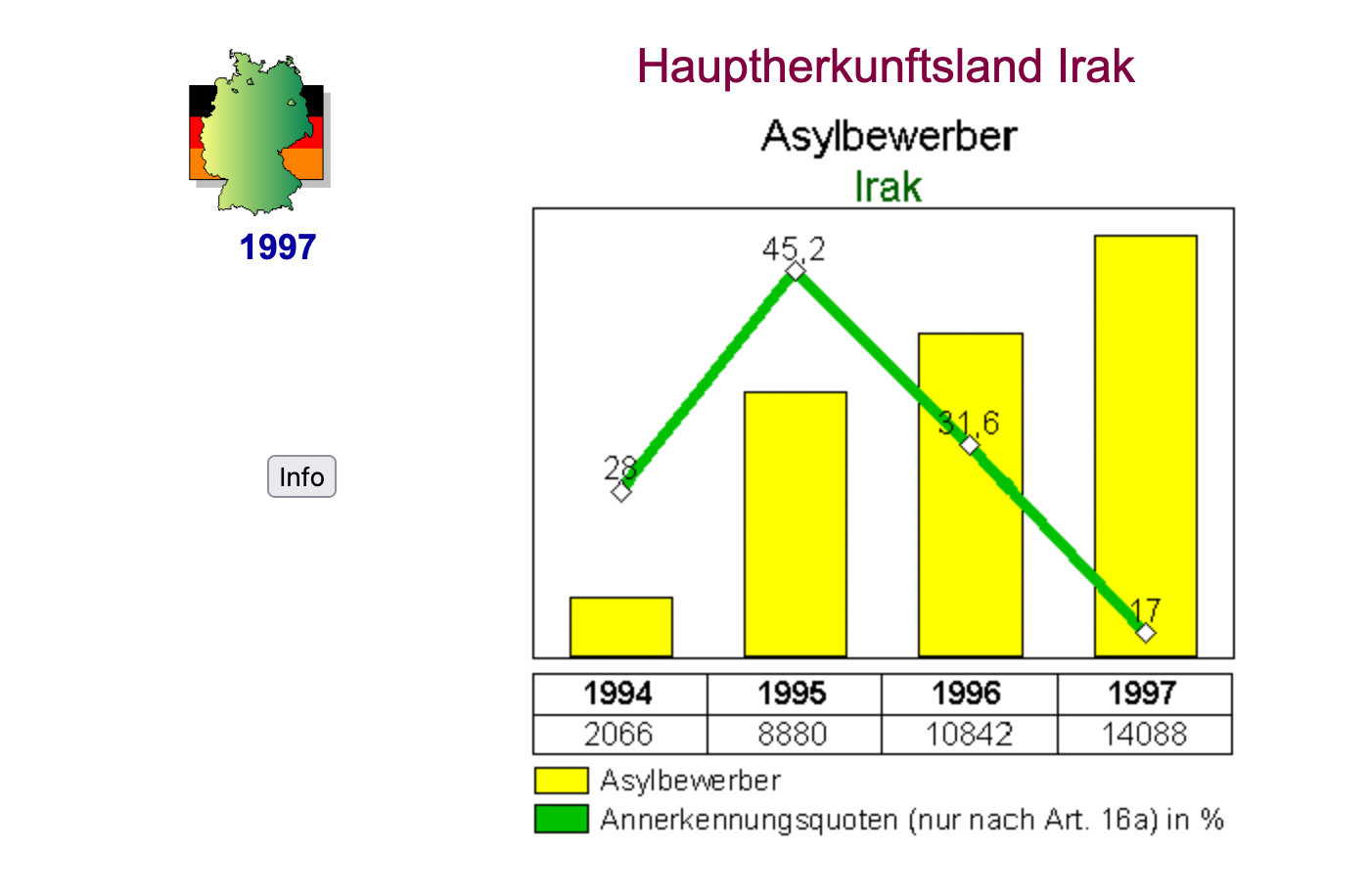

Flüchtlinge, denen die Flucht in Bundesrepublik gelungen ist, müssen in Zukunft mit einer restriktiven Anerkennungspraxis, Statusverlust und der Gefahr einer Abschiebung rechnen. Obwohl sich die Lage im gesamten Irak stetig verschlechtert, werden aufgrund veränderter Lageberichte des Auswärtigen Amtes asylrelevante Fluchtgründe relativiert. Das Interesse der Bundesregierung ist klar: Senkung der vergleichsweise hohen Anerkennungsquoten

Neue Lageberichte und die Folgen

Im März 1997 bat das Bundesinnenministerium das Auswärtige Amt zu prüfen, ob der Nordirak insbesondere für kurdische Flüchtlinge als „inländische Fluchtalternative“ angesehen werden könne. Das zentrale Motiv dieses Ansinnens: die nach Auffassung des BMI relativ hohen Zugangszahlen von Asylsuchenden aus dem Irak – circa 70 % davon sind kurdische Flüchtlinge.

Im Juni und August 1997 lieferte das Auswärtige Amt die gewünschten veränderten Lageeinschätzungen. Die Folgen der vermeintlich neuen Realität in Nordirak: sinkende Anerkennungsquoten und flächendeckende Anfechtungsklagen des weisungsgebundenen Bundesbeauftragten gegen positive Entscheidungen seit Juli 1997.

Die Zahl der Widerrufsverfahren gegen rechtskräftig anerkannte Flüchtlinge nimmt zu.

Den Einzelentscheidern des Bundesamtes wurden neue Textbausteine zum Herkunftsland Irak zur Verwendung angeboten.

Die Textbausteine haben folgenden Inhalt:

„Fehlende effektive Gebietsgewalt des zentralirakischen Staates in den unter kurdischer Selbstverwaltung stehenden Gebieten des Nordirak.

- Vorhandene Schutzmöglichkeit im jeweiligen Stammgebiet der Kurdenparteien Demokratische Partei Kurdistans (DPK) und Patriotische Union Kurdistans (PUK) im Nordirak bei etwaigen Verfolgungsdruck durch DPK bzw. PUK.“

- keine Verfolgung wegen bloßer Asylantragsstellung durch die Organisationen der DPK bzw PUK.

- Inländische Fluchtalternative in den von den kurdischen Organisationen DPK und PUK verwalteten Regionen im Nordirak für kurdische Volkszugehörige bei Prüfung im konkreten Einzelfall.

- Hinweis auf Möglichkeit einer freiwilligen Rückreise in den Nordirak mit Transitvisum über die Türkei vor dem Hintergrund der vielen, dem Bundesamt bekannten Fälle von Hin- und Rückreisen anerkannter Asylbewerber zwischen Deutschland und dem Nordirak.“

(Deutscher Bundestag/Drucksache 13/8906)

Die Einzelentscheider wurden mit Verweis auf die Reisen Asylberechtigter in den Nordirak in Kenntnis gesetzt, daß „die Versagung von Abschiebeschutz allein wegen der in Deutschland erfolgten Asylantragstellung sowie die Ablehnung einer Asylanerkennung oder Zuerkennung von Abschiebeschutz insbesondere bei kurdischen Asylantragstellern aus den Kurdengebieten, die sich nicht politisch exponiert haben, in Betracht komme.“

(Deutscher Bundestag/Drucksache 13/8906)

Wie sich die veränderte Lageeinschätzung in Bundesamtsentscheidungen niederschlägt, zeigt exemplarisch folgender Fall:

Ein kurdischer Flüchtling aus Arbil reiste am 21.12.1996 auf der Ladefläche eines LKW in die Bundesrepublik ein. Er wurde am 30.12.1996 vom Bundesamt angehört. Mit Bescheid vom 04.08.1997 lehnte das BAFL die Anerkennung als Asylberechtigter ab und stellte fest, daß die Voraussetzungen des § 51 Abs.1. Ausländergesetz (AuslG) sowie Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG nicht vorliegen. Der kurdische Flüchtling wurde aufgefordert, die Bundesrepublik innerhalb eines Monats nach Abschluß seines Asylverfahrens zu verlassen. Für den Fall der nicht fristgerechten Ausreise wurde ihm die Abschiebung in den Irak angedroht, mit Ausnahme „der Gebiete des Irak außerhalb der von Kurden kontrollierten Region im Norden des Irak“. Mit anderen Worten: Man drohte ihm die Abschiebung in den Nordirak, in die sogenannte UN-Schutzzone an.

Die zentralen Argumentationsfiguren des BAFL entsprechen den neuen Textbausteinangeboten: Die irakische Zentralgewalt habe im kurdische Nordirak die Gebietsgewalt verloren. Der Nordirak besitze eine „de facto-Autonomie“. Eine Gefährdung durch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen PUK und KDP stelle keine staatlichen Verfolgungsmaßnahmen dar. Bezüglich der Gefährdung durch eine Asylantragsstellung sei es höchst zweifelhaft, ob irakische Stellen überhaupt Kenntnis von der Asylantragstellung erlangten.

Gegen den Bundesamts-Bescheid hat der Flüchtling am 12.08.1997 Klage erhoben. Am 29.11.1997 stellte das Verwaltungsgericht (VG) Freiburg fest, daß die Voraussetzung des § 51 Abs.1 AuslG vorliegen.

(VG Freiburg /Az: A 10 K 11270/97)

Das Gericht kritisiert u. a. im Hinblick auf die Lageberichte vom Juni und August 1997, daß keine neuen Erkenntnisse vorhanden seien, die ”die Folgerung zuließen, für abgelehnte Asylbewerber aus dem Irak sei eine Verfolgung wegen der bloßen Asylantragstellung im Ausland mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen” Die Berichte des Auswärtigen Amtes würden keine Quellen benennen, die diese geänderten Einschätzungen belegten.

Es stellte fest, daß für den kurdischen Flüchtling der Nordirak keine „inländische Fluchtalternative“ darstelle.

Der Kläger sei eine Person, an deren Ergreifung die irakische Zentralregierung eine besonderes Interesse hege und deshalb bestehe für ihn die beachtliche Wahrscheinlichkeit, auch im Nordirak von Saddam Husseins Sicherheitskräften verfolgt und in asylrelevanter Weise belangt zu werden.

Gegen diese Entscheidung wurde Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt, über den der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg noch nicht entschieden hat.

Klar und eindeutig stellt das Bayerische Verwaltungsgericht München zur Frage „inländische Fluchtalternative“ Nordirak fest:

„Weder die UN-Schutzzone noch die Flugverbotszone nördlich des 36. Breitengrades stellen eine inländische Fluchtalternative dar. (…) Eine inländische Fluchtalternative setzt jedoch voraus, daß der Asylsuchende in dem in Betracht kommenden Gebiet vor politischer Verfolgung sicher ist und ihm dort keine anderen Nachteile und Gefahren drohen. Diese Voraussetzungen sind weder in der UN-Schutzzone noch allgemein im Kurdengebiet erfüllt.“

(Urteil des Bayerisches Verwaltungsgerichts München vom 04.12.1997 / M 27 K 97.53035, S.7)

Ende Februar 1998 berichtete der Leiter des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, die Anerkennungsrate bei kurdischen Flüchtlingen aus dem Irak sei innerhalb von neun Monaten von 90% auf 50% gesunken. Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ist zu diesem Zeitpunkt noch uneinheitlich. Konkretisieren wird sie sich mit den ersten Oberverwaltungsgerichtsurteilen zu dieser vermeintlich neuen Lage aufgrund der Berichte des Auswärtigen Amtes.

Bei der Entwicklung der obergerichtlichen Rechtsprechung zu anderen Herkunftsländern hat sich gezeigt, daß die Gerichte geneigt sind, den Aspirationen der Politik Rechnung zutragen. Dies ist auch im Falle des Iraks zu befürchten.

Widerrufsverfahren, Erschwernis bei der Familienzusammenführung

Im Herbst 1997 – zu einer Zeit, als die türkische Armee erneut in den Nordirak einfiel, Splitterbomben und Napalm gegen Zivilisten einsetzte – erhielten viele kurdische Flüchtlinge aus dem Irak vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ein Schreiben mit dem Textbaustein:

„Bezüglich ihrer Anerkennung als Asylberechtigter in der Bundesrepublik wurde aufgrund der zwischenzeitlich geänderten Situation in Ihrem Heimatland gemäß §73 Asylverfahrensgesetz ein Widerrufsverfahren eingeleitet. Es ist beabsichtigt, Ihre Anerkennung zu widerrufen und festzustellen (…), daß keine Abschiebehindernisse vorliegen.“

Das Bundesamt leitet zunehmend Widerrufsverfahren gegen Asylberechtigte oder mit Abschiebungsschutz versehene Flüchtlinge in Fällen ein, in denen Reisen in den Irak, gemeint ist der Nordirak, bekannt werden.

(Deutscher Bundestag/Drucksache 13/8906)

Ende 1997 wurden die bereits restriktiven Bedingungen für die Familienzusammenführung weiter verschärft. Es werden original irakische Ausweise der nachzugswilligen Familienangehörigen von den bundesdeutschen Behörden verlangt. Seit 1991 gibt es aber keine autorisierte irakische Stelle in der Schutzzone, die Pässe ausstellen und verlängern könnte. Von der irakischen Verwaltung verbliebene Vordrucke wurden verwendet, ohne daß diese in der Regel von der deutschen Botschaft in Ankara beanstandet wurden. Inzwischen werden nach langwierigen Überprüfungsverfahren solche Pässe als gefälscht eingestuft und der Visumsantrag abgelehnt. Den nachzugswilligen Familienangehörigen wird zur Identitätsklärung ein Speicheltest zugemutet, um die Abstammung der Kinder von den Eltern feststellen zu können.

Ob im Rahmen dieser mannigfaltigen Flüchtlingsabwehr-Aktivitäten in naher Zukunft auch Abschiebewege in den Nordirak realisiert werden, bleibt eine noch offene Frage.

Momentan besteht für kurdische Flüchtlinge aus dem Irak der einzige noch bestehende bundesweite Abschiebestopp nach § 54 Ausländergesetz. Es dürfen keine Abschiebungen über Bagdad erfolgen. Abschiebungen über den Landweg via Jordanien oder Türkei sind bis jetzt nicht möglich. Obwohl es zahlreiche Hinweise gibt, daß die Bundesregierung über ein Durchschiebeabkommen mit der Türkei bereits Verhandlungen geführt hat und auf europäischer Ebene dieses Abkommen in verschiedenen Gremien gewünscht wird, – dementierte die Bundesregierung im Oktober und November 1997 jegliche Verhandlungen mit Transitländern wie Türkei und Jordanien über diese Frage.

Forderungen

Durch ihre Aufrüstung des Irak und insbesondere durch die Giftgaslieferungen steht die Bundesrepublik gegenüber den irakischen Kurdinnen und Kurden tief in der Schuld. Es ist ihre Verpflichtung, diesen Flüchtlingen Schutz zu gewähren, statt sie mit immer neuen Abschottungs- und Abschreckungsmaßnahmen abzuwehren.

Wir fordern die Bundesregierung auf,

- sich für eine internationale Kurdistan-Konferenz einzusetzen, mit dem Ziel, eine dauerhafte und humanitäre Lösung für die UN-Schutzzone zu erreichen, d.h. einen sicheren, international garantierten Status von Irakisch Kurdistan;

- langfristige wirkliche Aufbauhilfe im Nordirak zu leisten statt die wenigen Gelder für Nothilfe weiter zu kürzen;

- Druck auf die Türkei auszuüben, mit dem Ziel, einen sofortigen Abzug der Truppen und Beendigung des militärischen Sperriegels gegenüber kurdischen Flüchtlingen zu erreichen;

- die Hermes-Bürgschaft für Grenzüberwachungsanlagen zurückzuziehen.

Bezogen auf die aktuelle Asylpraxis fordern wir,

- die Praxis flächendeckender Klagen des weisungsgebundenen Bundesbeauftragten gegen positive Entscheidungen des BAFL oder Anerkennnungen durch die Verwaltungsgerichte sofort einzustellen;

- eine Korrektur der beschönigenden Lageberichte des Auswärtigen Amtes;

- Erleichterungen bei der Familienzusammenführung, d.h. kurzfristige Ausstellung von Paßersatzpapieren für die Familienangehörigen;

- sofortige Abschaffung des entwürdigenden Speicheltests;

- eine gemeinsame europäische Aufnahmepolitik für kurdische Flüchtlinge auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention, anstelle koordinierter Abschottung.

WADI e.V. und PRO ASYL

WADI e.V. arbeitet in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens. In Irakisch-Kurdistan führt WADI, als eine der letzten verbliebenen deutschen Hilfsorganisationen, vor allem Projekte für Flüchtlinge, Frauen und Kinder von Vertriebenen durch. In Deutschland setzt WADI sich für die Rechte von Flüchtlingen aus der Region ein.

Kontakt:

WADI e.V.

Förderverein PRO ASYL e.V.