TAG DES FLÜCHTLINGS 1993

Auf dem Weg nach rechts

Herbert Leuninger

INHALT

- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR)

- Auf dem Weg nach rechts

- Der Engel von Marseille

- „Hört auf, vom Mißbrauch des Asylrechts zu reden“

- Fehlentscheidungen des Bundesamtes – Korrektur durch Gerichte

- In die Flucht geschlagen: Warum Menschen fliehen

- Kirchenasyl

In der Studie des Club of Rome „Die globale Revolution“ werden die Parteien in den demokratischen Ländern massiv kritisiert. Ihre Tätigkeit kreise so sehr um Wahltermine und Rivalitäten, daß sie die Demokratie, der sie doch dienen sollten, damit inzwischen schädigten. Dies hat gravierende Auswirkungen im Zusammenhang mit den weltweiten Wanderungs- und Fluchtbewegungen. Hierbei rechnet der Club of Rome, in dem etwa 100 Wissenschaftler und Wirtschaftsmanager zusammengeschlossen sind, damit, daß „Bevölkerungsdruck“, fehlende Chancengleichheit sowie Tyrannei und Unterdrückung Auswanderungswellen in Richtung Norden und Westen auslösen werden“, die sich nicht mehr eindämmen lassen. Es wird eine deutliche Verschärfung des defensiven Rassismus in den Ziel- bzw. Aufnahmeländern eintreten. Bei allgemeinen Wahlen könnte dieser Rassismus rechtsgerichteten Diktatoren zur Macht verhelfen. Der römische Klub empfiehlt gegen diesen Trend mehr Entwicklungshilfe und eine ehrliche Information der Bevölkerung in den reichen Ländern hierüber.

Diese Prophetie mag für die nahe Zukunft noch als überzogen erscheinen. Wer aber möchte bestreiten, daß es in der Bundesrepublik ernstzunehmende Anzeichen dafür gibt, daß sich diese Gesellschaft – und nicht nur Teile der Wählerschaft – auf einen Weg begeben hat, der nichts von dem Angedrohten ausschließt. Dieser Prozeß hat etwas Schleichendes an sich.

Das neue Feindbild

Wo bleibt das Feindbild, fragt der SPD-Bundestagsabgeordnete Albrecht Müller im Januar 1988 nach der Moskau-Reise des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß süffisant. Wenn dieser die bestehenden Realitäten in Europa inzwischen anerkenne und nach der Begegnung mit dem Kreml-Chef mit den angenehmsten Gefühlen heimgekehrt sei, was werde dann aus dem bisherigen Feindbild „Kommunist“ und „Kommunismus“. Was bleibe der CDU/CSU in den kommenden Wahlkämpfen zur Mobilisierung übrig? Das große Thema der ideologischen Aufrüstung sei weg. Innenpolitisch, so glaubt Müller damals, werde der Wegfall des Feindbildes tiefe Wirkungen haben. „Wir warten mit Spannung auf die Ersatzlösung“ .

Die SPD brauchte nicht lange zu warten. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa gab es sehr schnell ein neues Feindbild, das des „Asylanten“ bzw. des „Wirtschaftsflüchtlings“. Strauß hat bis zu seinem Tod noch kräftig daran mitgewirkt, dieses Feindbild aufzubauen, bis hin zu der Wahnvorstellung, durch unser Asylrecht hätten Milliarden Menschen einen Anspruch in der Bundesrepublik auf Kosten der Sozialhilfe zu leben. Der „Scheinasylant“ wird zum Wahlkampfthema der CDU/CSU in Bayern, Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die SPD von ihren Kommunalpolitikern vor allem im Ruhrgebiet gedrängt übernahm im Herbst 1990 dieses Feindbild. Dabei steht der Feind bezeichnenderweise wieder im Osten. Mit allen nur erdenklichen Mitteln gilt es, ihn davon abzuhalten, die Bundesrepublik zu überrennen. Eine unendliche Asyldebatte ist die Folge. Die Ausschreitungen und Pogrome von Hoyerswerda und Hünxe im Jahre 1991 und die des Jahres 1992 von Rostock und Mannheim konnten nur den überraschen, der die Feindbildproduktion der Politik nicht ernst genommen hatte. Die Reaktion auf den rechten Terror ist eine Große Koalition gegen Flüchtlinge und die Bereitschaft, das Grundrecht auf Asyl faktisch abzuschaffen. Gemäß diesem „Kompromiß“ kann jeder Asylbewerber an der Grenze zurückgeschickt werden, der über einen Nachbarstaat in die Bundesrepublik zu gelangen sucht.

Damit dieses Konzept aber möglichst lückenlos funktioniert und nicht durch eine sogenannte illegale Einreise umgangen werden kann, muß die Grenzsicherung perfektioniert werden., Dabei soll verhindert werden, daß Flüchtlinge durch die Oder und Neiße waten oder schwimmen oder über das Erzgebirge in die Bundesrepublik „einsickern“.

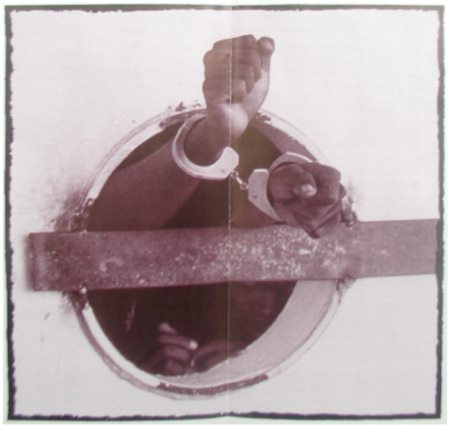

Der Bundesgrenzschutz wird an der Grenze zu Polen und der ehemaligen CSFR personell verstärkt. Spähhubschrauber werden eingesetzt, Infrarot-Technik der Nationalen Volksarmee zum nächtlichen Aufspüren von Truppenansammlungen und Panzeraufmärschen wird zum Entdecken von Flüchtlingen getestet. In einer parlamentarischen Antwort zur Sicherung der Grenze gegen illegalen Übertritt erklärt der Parlamentarische Staatsekretär im Bundesinnenministerium Eduard Lintner, es gäbe eine breitgefächerte, mehrstufige Gegenstrategie im nationalen wie im internationalen Bereich. „Die Einführung modernster, personalsparender Technik im GSB (Red.: Grenzsicherungsbereich) ist im Gange. Es handelt sich u.a. um die Einsetzung einer automatisierten Grenzkontrolle und um den Aufbau einer Grenzüberwachung mittels Radar und Wärmebildtechnik. “ Schlimme Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen, daß damit die Errichtung einer elektronischen Mauer nicht mehr ausgeschlossen ist.

Der Bundesinnenminister hatte schon zu einem früheren Zeitpunkt prüfen lassen, ob der Bundesgrenzschutz an der Ostgrenze nicht zeitweilig durch Soldaten verstärkt werden könnte. Dabei müsse vor allem untersucht werden, welche verfassungsrechtlichen Fragen durch eine solche Amtshilfe aufgeworfen würden. Es ging darum, 4.000 beim BGS nicht besetzte Stellen anderweitig zu kompensieren. Als das Verteidigungsministerium nach Bekanntwerden dieser Pläne aus rechtlichen Gründen abwinkte, verschwanden die Pläne (vorläufig?) in der Schublade. Im Rahmen einer Art psychologischer Kriegsführung dürften sie ihre Wirkung aber nicht verfehlt haben. Im Innenministerium hatte man auch noch darüber nachgedacht, wie eine „zweite Auffanglinie“ – auch hier ein militärischer Ausdruck – gebildet werden könne. Bislang müßten Beamte, die einen „Grenzverletzer“ festnähmen, ihn auch unter Beiziehung von Dolmetschern vernehmen. Diese zeitlich aufwendige Prozedur könne anderen Dienststellen übertragen werden.

Eine neue Variante der Grenzsicherung ist die Anwerbung von Hilfskräften für den Bundesgrenzschutz im Osten der Republik. Im grenznahen Bereich hängen PIakate aus: „Die Polizei des Bundes sucht zur sofortigen Einstellung einsatzfreudige Mitarbeiter.“ Der Erfolg ist durchschlagend. In kürzester Zeit liegen für die 1.600 geplanten Hilfspolizeistellen 4.000 Bewerbungen vor. Dies darf angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern nicht verwundern, wirft aber die Frage auf, wieviele dieser Bewerber darauf brennen, ihre Fremdenfeindlichkeit bei staatlich bezahlter Menschenjagd ausleben zu können. Man könnte in diesem Vorhaben den Versuch sehen, das wabernde, gewaltbereite Potential perspektivloser Menschen für eine „nationale“ Aufgabe zu nutzen und es damit für das Ausland unverdächtig zu kanalisieren. Dies wäre die gleiche Taktik, nach der bisher junge, frustrierte oder von nationalen Parolen angeheizte Männer für Kriege gewonnen wurden. Sie toben auf Befehl ihre Aggression gegen den vermeintlichen Volksfeind aus und werden dabei noch zu Helden hochstilisiert. Eigentlich müßte der Bundesinnenminister auf dem Hintergrund der immensen Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft vor einem solchen Schritt zurückschrecken. Er braucht sich eigentlich nur das rechtsextreme und kriminelle Potential vor Augen zu führen, das sich bei der freiwilligen Berliner Polizeireserve gesammelt hat.

Die Hilfsgrenzer der „Wehrsportgruppe Seiters“ (taz) sollen nur kurz angelernt und dann dafür eingesetzt werden, Streife zu fahren und nach illegalen Grenzgängern zu fahnden. Sie dürfen vorläufige Festnahmen vornehmen, aber keine hoheitlichen Aufgaben erfüllen. Damit wäre unter anderem eine Strafverfolgung und das Tragen einer Waffe ausgeschlossen.

Die Militarisierung der Bundesrepublik verläuft ganz allmählich und vollzieht sich vornehmlich in zwei Bereichen. Einmal geht es darum, die öffentliche Meinung über humanitäre Maßnahmen der Bundeswehr auf militärische Einsätze „out of area“ einzustimmen. Hierbei besteht die künftige Aufgabe aber nicht nur darin, an künftigen Krisenherden der Welt „Frieden zu schaffen“, sondern sicher auch darin, die Interessen des Westens und Europas im Rahmen der globalen Verteilungskämpfe ggfs. mit militärischen Mitteln durchzusetzen. An der Ostgrenze geht es um etwas ähnliches, nämlich um das Bemühen, die „Festung Europa“ so auszubauen, daß Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisenländern des eigenen, erst recht anderer Kontinente nicht mehr aufgenommen werden müssen und daß somit der erreichte wirtschaftliche Wohlstand mit diesen Menschen nicht geteilt werden muß.

Die Entwicklung in anderen europäischen Ländern

Andere westeuropäische Länder sind bereits in die Phase eingetreten, daß Militär an der Grenze eingesetzt wird, um Flüchtlinge aufzuspüren, die statt an den offiziellen Grenzübergängen, wo ihnen Zurückweisung droht, an anderen Stellen die Grenze überschreiten oder an Land gehen.

Im September 1990, ein Jahr nachdem ungarische Soldaten den Stacheldraht zur österreichischen Grenze zerschnitten hatten, um DDR-Flüchtlinge den Weg freizumachen, beordert Österreich Soldaten an die Grenze nach Ungarn. Bis zu 2.000 Soldaten des österreichischen Bundesheeres sollen entlang der grünen Grenze im Burgenland die sich überlastet fühlende Grenzgendarmerie verstärken.

Die Hilfe des Heeres war vom Innenminister angefordert worden, um der illegalen Grenzübertritte Herr zu werden. In Österreich gibt es keine Einheiten, die dem bundesdeutschen Grenzschutz vergleichbar wären. Der Ministerrat soll nach einer langen und hitzigen Debatte diesem Einsatz zugestimmt haben. Die Soldaten sind bewaffnet, erhalten jedoch keinen Schießbefehl. Nur im Notfall dürfen sie zur Selbstverteidigung zur Waffe greifen. Festgenommene illegale Grenzgänger sollen sie der Gendarmerie übergeben.

In der österreichischen Presse wird der Regierung der Vorwurf gemacht, mit dieser Entscheidung eine „lebende Mauer“ zu errichten. Der Bischof von Graz übt ebenfalls scharfe Kritik an der Regierung und erklärt, er schäme sich, daß Österreich an seinen Grenzen einen neuen Eisernen Vorhang aufziehen wolle. Auch die überkonfessionelle „Plattform gegen Ausländerfeindlichkeit“ verurteilt das Vorhaben der Regierung. Sie befürchtet, daß es zu einem Anwachsen der Fremdenfeindlichkeit führen könnte. Die beschlossenen Maßnahmen schützten zwar die Grenzen, „in keiner Weise aber Menschenrechte und Menschenwürde“ .

Die Art und Weise, wie Soldaten des österreichischen Bundesheeres an der Grenze zu Ungarn patrouillieren, muß den schweizerischen Justizminister Arnold Koller und den Verteidigungsminister Kaspar Villiger überzeugt haben. Valentino Crameri, Kommandant des Gebirgsinfanterieregiments 36 im Ostschweizer Kanton Graubünden erhält deshalb Anfang 1991 den Befehl, eine seiner Kompanien für einen Testlauf an die Nordgrenze von Schaffhausen abzukommandieren. Zweck der Grenzwachtübung ist nach dem Beschluß der Berner Regierung: „Erfahrungen sammeln und herausfinden, welche Ausrüstung und Ausbildung für Wehrmänner nötig ist, damit sie überhaupt mit Grenzwachtbeamten zusammenarbeiten können.“ Patrouillen mit bis zu drei Soldaten hätten im wesentlichen unter Anleitung eines Grenzwächters das grenznahe Zwischengelände zu überwachen.

Als diese Pläne bekannt wurden und eine öffentliche Diskussion auslösten, bemühten sich Armee und Zollbehörden, die gemeinsame Übung von Grenzern und Soldaten der Gebirgsfüsilierkompanie II/92 als eine harmlose Übung darzustellen. Sie solle lediglich Erkenntnisse liefern, ob im Falle einer „Eskalation“ des Flüchtlingsproblems ein Armee-Einsatz sinnvoll sei.

Die Übung wurde unter dem Protest vieler Gruppen im März durchgeführt. Nach einer Kundgebung hatte in der Innenstadt von Schaffhausen eine Mahnwache stattgefunden. Mit Spruchbändern und Plakaten „Hier endet die humanitäre Schweiz“ empfingen die Protestgruppen des „Forums für Friedensgespräche“ die Soldaten, die an der Übung „Limes“ teilnehmen mußten. Auch die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) protestierte mit einer Resolution gegen die Übung.

In diesem Zusammenhang waren auch geschlossene und militärisch bewachte Großlager in einer vorgesehenen Größe von 500 Personen im Gespräch. Mehrere Dutzend solcher Großlager sollen vornehmlich die Flüchtlinge aufnehmen, die durch sogenannte Schlepper über die Grenze gebracht worden sind. Bei dieser Unterbringungsform, die den Charakter eines Gefangenenlagers hat, soll nur die absolut notwendige Fürsorgeleistung wie Ernährung und Bekleidung erbracht werden. Arbeit gibt es nur als gemeinnützige.

Die Entscheidung über das Asylgesuch soll innerhalb weniger Wochen erfolgen. Die Nähe zum bundesdeutschen Konzept ist offensichtlich.

Modell Bari

Über Monate verfolgt die internationale Öffentlichkeit die albanische Flüchtlingstragödie in Italien. Im August 1991 setzt das skandalöse Vorgehen der italienischen Regierung gegenüber den 17.000 Bootsflüchtlingen von Bari ein Signal, das für das künftige Verhalten Europas gegenüber Flüchtlingen von ausschlaggebender Bedeutung sein wird. Unter unmenschlichen Bedingungen, wie Vieh in ein Stadion eingepfercht, von Helikoptern überwacht, durch Polizei und Militär am Ausbrechen gehindert und aus der Luft unzureichend mit Nahrung und Getränken versorgt, sollten weitere Flüchtlinge aus Albanien ein für allemal abgeschreckt werden. Mit einem Taschengeld, einem T-shirt und neuen Hosen ausgestattet, wurden sie, durch die Polizei mit Knüppeln traktiert, in ihre Heimat zurücktransportiert.

Zuvor war der italienische Außenminister Gianni de Michelis in die albanische Hauptstadt geflogen, wo die dortige Regierung eigentlich nur noch die Befehle der italienischen Großmacht entgegennehmen kann, um weitere Flucht zu verhindern. Not- und Wirtschaftshilfe wurden mit der Absprache gekoppelt, daß albanisches Militär die Häfen abriegelt und albanische mit italienischen Kriegsschiffen zusammen künftig in der Adria patrouillieren sollten. Der Economist glaubt davon berichten zu können, daß es sogar eine Satellitenüberwachung für die Straße von Otranto gäbe.

Die alliierten Schiffsverbände, die später in der Adria stationiert wurden, um das Embargo gegen Serbien zu überwachen, haben de facto ihre wichtigste Aufgabe darin gesehen, Fischkutter und Containerschiffe nach versteckten Flüchtlingen zu durchsuchen.

Auf den Punkt gebracht hat es der ehemalige französische Staatspräsident Valery Giscard d’Estaing. In dem vollen Bewußtsein, daß man auf diesem Sektor sensibel und vorsichtig mit Worten umgehen muß, vor allem wenn diese einen besonderen gefühlsmäßigen und historisch bestimmten Gehalt hätten, hat er es im rechtslastigen „Figaro Magazine“ so formuliert: Frankreich stehe nicht mehr der Immigration sondern der „Invasion“ gegenüber. Er hat damit sehr viele kritische Stimmen herausgefordert, die Mehrheit der Franzosen hat ihm allerdings, wie eine Meinungsumfrage belegte, zugestimmt.

Die Feinde Europas sind wehrlose Menschen, denen „wehrhafte“ Demokratien, die nach rechts rücken, den Zugang mit Gewalt zu versperren suchen! Europa den Westeuropäern! Das ist die etwas erweiterte, subkontinentale Variante des ethnischen Nationalismus, in diesem Fall eines rigorosen Eurozentrismus. Er riegelt sich im Süden gegen Afrika und Asien, im Osten vor allem gegen die unter einem neuerlichen Abwanderungsdruck stehenden Roma ab.

Die Republik und die Flüchtlinge schützen

Diese Entwicklungen gefährden die Demokratie in unserem Land und in Europa. Am meisten gefährdet sind jedoch die Flüchtlinge und mit ihnen die Menschlichkeit. Denn die Wanderungsbewegungen werden trotz einer Wohlstandsfestung Europa und trotz einer Militarisierung an den Grenzen nicht aufhören. Jedenfalls solange nicht, wie wir statt der Fluchtursachen die Flüchtlinge bekämpfen.

Der neue Artikel 16 a GG ist zusammen mit anderen Gesetzen ein Kampfinstrument gegen Flüchtlinge. Und wem das Schicksal dieser Menschen und das Schicksal der eigenen Gesellschaft nicht gleichgültig ist, der gibt auch nach der faktischen Aufhebung des Grundrechts auf Asyl nicht auf.

Der schleichenden Aushöhlung des Asylrechts und der kontinuierlichen Absenkung humanitärer Standards, wie sie seit Jahren im Gange ist, haben sich die Kirchen und Wohlfahrtsverbände, vor allem aber auch eine wachsende Zahl lokaler Asyl-Initiativen entgegengestellt. Während das öffentliche Engagement der Kirchen und Verbände immer mehr zurückging, ist das der Asyl-Initiativen immer stärker geworden. Diese empfanden eine gemeinsame Erklärung der Kirchen zum Asylrecht im November 1992 als eine Abkehr von derem bisherigen Engagement. An die Stelle dieser Großorganisationen sind allerdings bis zu einem gewissen Grad die Gewerkschaften getreten.

Die Entwicklung der Flüchtlingssolidarität verlief in spontaner und unterschiedlicher Weise. Eine irgendwie geartete Animation hierzu, öffentliche Aufrufe oder Kampagnen, die verstärkte Zusammenschlüsse zugunsten von Flüchtlingen propagiert hätten, gab es anfangs nicht. Sie sollte erst im Zuge der wachsenden Fremdenfeindlichkeit im 2. Halbjahr 1991 durch die Gewerkschaften entstehen, insofern diese vor allem zu Patenschaften für Flüchtlingswohnheime aufriefen und sich dem wachsenden Terror von Rechts entgegenstellten. Tatsächlich hat der „heiße Herbst“ 1991 mit den ungezählten Angriffen auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte dieser Bewegung einen weiteren Auftrieb gegeben und den Kreis der Solidarität noch einmal deutlich ausgeweitet.

Kirchliche Einrichtungen und Gruppen spielen entgegen der kirchenamtlichen Entwicklung eine gewichtige Rolle. Dies bezieht sich auch auf Funktionsträger der lokalen und regionalen Ebene. Dabei zeigt sich, daß die evangelische Kirche wesentlich stärker als die katholische das personelle, finanzielle und organisatorische Rückgrat der Asylarbeit bildet und damit wesentliche Voraussetzungen für die Vernetzung geschaffen hat. Die gesellschaftliche Breite der Solidarisierung mit Flüchtlingen wird damit nicht beeinträchtigt, sondern nachhaltig unterstützt. Sie bleibt eines der herausragenden und wohl auch für die weitere Entwicklung einer Bürgergesellschaft wichtigen Merkmale dieses Teil der neuen sozialen Bewegungen.

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet eine ständige Auseinandersetzung mit den Behörden und den Regierungen um Bleibe-, ja um Lebensrechte von Menschen, die in der Bundesrepublik Zuflucht gesucht haben. Dabei gewinnt der Schutz vor Abschiebungen eine herausragende Bedeutung. Die Zahl der von Abschiebung bedrohten Menschen ist durch den Wegfall der Abschiebestopps für Tamilen aus Sri Lanka und Kurden aus der Türkei steil angestiegen. Massenabschiebungen werden geplant und wie bei den Roma aus Rumänien in der Größenordnung vieler Tausend bereits vollzogen. Die Neuregelungen des Asylrechts, und zwar die erst im Jahre 1993 voll in Kraft getretenen von 1992 und die des Jahres 1993, werden die Abschiebungszahlen in die Höhe treiben. Dies stellt die Unterstützer von Flüchtlingen vor eine ständige Bewährungsprobe.

Immer öfter werden nach Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten Formen des sogenannten Kirchenasyls gewährt. Die dabei gesuchte und normalerweise auch erreichte Öffentlichkeit hat bislang in der Mehrheit der Fälle zu Bleiberechtsregelungen geführt. Vor dem Hintergrund vergleichsweise geringer Zahlen von Abschiebungen gelang es, die Härten des Einzelfalles deutlich zu machen. Vor dem Hintergrund von Massenabschiebungen wird dies schwieriger werden.

Wo Kirchenasyl gewährt wird, ist von allen Beteiligten das Letzte an persönlichem, zeitlichem und finanziellem Einsatz gefordert. An dieser Stelle wird in besonderer Weise die Befindlichkeit von Menschen in der Flüchtlingssolidarität deutlich.

Sie binden sich in einer ungewöhnlichen Weise an das Schicksal anderer, ursprünglich fremder Menschen. Sie lernen sie schätzen, gewinnen sie lieb und können kaum mehr anders, als diese neuen Freundinnen und Freunde in einem schweren, von vielen Leiden bestimmten Kampf um Leben und Menschenwürde zu unterstützen. Aus dieser Gemeinsamkeit erwächst eine große Kompetenz, die unversehens in der Lage ist, höchst komplexe rechtliche und behördliche Vorgänge zu durchschauen, zu analysieren und in beharrlichen Formen des direkten oder auch öffentlichen Einsatzes gegen sie anzugehen. Die dadurch erzielten Revisionen amtlicher, ja sogar gerichtlicher Entscheidungen sind erstaunlich. Allerdings sind sie als Erfolgserlebnis nicht ausreichend, um das Unmaß an Empörung über die unwürdige Behandlung von Asylbewerbern auszugleichen. Daher bedarf es bei diesem Engagement einer sehr hohen Frustrationstoleranz. Nicht nur der einzelne Fall kann ein durchaus tragisches Ende nehmen, so daß nur zähneknirschende Hilflosigkeit bleibt. Der ganze Einsatz geschieht in einem gesellschaftlichen und politischen Umfeld, in dem die Konditionen für Flüchtlinge immer bedenklicher werden.

Wenn das neue Asylkonzept durchgesetzt wird, führt es zu einer weiteren Entrechtung der Flüchtlinge; vor allem wird die Illegalität zunehmen. Diese wiederum tangiert auch alle, die sich mit „Illegalen“ solidarisch einlassen. Die Suche nach, das „Aufgreifen“ und „Abschieben“ von Flüchtlingen, die keinen legalen Status mehr haben oder ihn je erhalten können, wird das innenpolitische Klima beeinflussen und zu größerer Repression und Überwachung führen. Die behördliche und politische Bereitschaft wird wachsen, die Solidarität von Anwälten und unterstützenden Menschen zu kriminalisieren.

Die größere Bürgerrechtsbewegung

In den Stadtstaaten des alten Griechenland galten diejenigen als wirkliche Bürger und Bürgerinnen, die imstande waren, ihr Gemeinwesen an einem anderen Ort neu zu gründen. Eine ähnliche Kompetenz ist auch in der Bundesrepublik erforderlich. Es sind Bürgerinnen und Bürger gefragt, die diese Republik zwar nicht neu gründen, aber vor ihrem Verfall bewahren. Im Mittelpunkt steht die Aufgabe zu beeinflussen, wie in Deutschland künftig die Würde des Menschen, aller Menschen gewahrt wird. Es geht um den Artikel 1 unserer Verfassung und damit um die Substanz dieses Staates. Vielfältig bedroht war diese Substanz immer, so mußte sie auch jederzeit verteidigt werden. Mittlerweile reicht die Bedrohung aber tiefer.

Die Würde des Menschen steht zur Disposition. Exemplarisch bei diesem Vorgang ist der Umgang mit dem Artikel 16 des Grundgesetzes, exemplarisch deswegen, weil der politische Rechtsruck keineswegs nur die Flüchtlinge ins infrarote Visier nimmt, sondern auch auf sozial schwächere Gruppen und ihre Lebensrechte zielt.

Dieser Entwicklung, die zu einer großen Rechtskoalition treibt, stellt sich eine neuartige Bürgerbewegung entgegen. Erkennbar war diese bereits im Herbst 1991. Damals gab es auch eine pausenlose Asyldebatte um die Einschränkung von Zugangsmöglichkeiten und Verfahrensrechten für Flüchtlinge und die wie ein Flächenbrand sich ausbreitenden gewalttätigen Angriffe auf Flüchtlinge. Die Straße suchte auf eine Weise Abwehrpolitik umzusetzen, die zur Lebensbedrohung für Flüchtlinge, aber auch für andere „Fremde“ wurde. Das Erschrecken hierüber hat dann nicht nur die Flüchtlingsinitiativen zu außerordentlichen Schutzmaßnahmen wie etwa Wachen an Wohnheimen und die Organisierung von Demonstrationen veranlaßt, sondern erstmals auch weitere Teile der Gesellschaft zu Initiativen angeregt.

Was sich 1991 deutlich zeigte, war eine erweiterte Sensibilität der Bürgerrechtsbewegung, die dem bis dahin doch sehr begrenzten Kreis der Flüchtlingssolidarität zugute kam. Dies war im Rahmen der Vernetzung der neuen sozialen Bewegungen ein großer Fortschritt. Die Flüchtlingssolidarität wurde Bestandteil der größeren Bürgerrechtsbewegung. Unmittelbar zeigte es sich daran, daß die Asyl-Solidarität in die Vorhaben der Friedensbewegung, wie sie sich im Netzwerk Friedenskooperative organisiert hat, einbezogen wurde und sich ihre Kontakte mit anderen Initiativen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verstärkten.

Bedeutungsvoll war auch die größere Beachtung, die die Themen Flüchtlinge und Fremdenfeindlichkeit bei den Gewerkschaften gefunden haben. Sie haben sich 1991 mit einer bisher nicht gekannten Deutlichkeit in die Auseinandersetzungen eingeschaltet. Das gilt für den Deutschen Gewerkschaftsbund als Zusammenschluß aller Einzelgewerkschaften auf Bundes- und Bezirksebene wie auch etwa für die Industriegewerkschaft Metall, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und die Gewerkschaft der Polizei. Dabei waren sich die Verantwortlichen in den Arbeitnehmerorganisationen völlig im klaren darüber, daß Überzeugungsarbeit nicht nur nach außen sondern auch nach innen zu leisten war. Die vergleichsweise mächtigen Organisationen stellten ihre früheren Bedenken zurück, mit Bürgerbewegungen, die vom Organisationsgrad, von der Struktur und den Mitgliederzahlen mit den Gewerkschaften so vergleichbar waren wie der Elefant und die Maus, zu kooperieren. Es zeichnet sich überhaupt – und zwar nicht nur im Asylbereich – bei den Gewerkschaften ein Trend ab, sich in einer Gesellschaft, die wohl nur noch über eine verstärkte Bürgerverantwortung im Sinne der civil society zu formieren oder auch zu reformieren ist, selbst neu zu orientieren.

1992 hat den Verfall der politischen Kultur beschleunigt, aber auch zu zwei besonders wichtigen Gegenbewegungen geführt. Die eine, in ihrer Bedeutung jetzt nicht näher analysiert, als Lichterketten-Bewegung bezeichnet, die andere das allmähliche Zusammenfinden einer außerparlamentarischen Opposition. Während die erste sich auf den gewaltlosen und eindrucksvollen Widerstand gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit konzentrierte oder – wer so will – auch beschränkte, war die zweite Bewegung ausgesprochen politisch orientiert. Hierbei spielte die Auseinandersetzung um den Erhalt des Artikel 16 ein zentrale Rolle. Höhepunkt dieser Entwicklung war zweifellos die Großdemonstration am 14. November 1992 im Bonner Schloßgarten mit ihrem Motto: „Grundrechte verteidigen – Flüchtlinge schützen – Rassismus bekämpfen!“ Genau vor den Sonderparteitag der SPD zum Asylrecht terminiert und sechs Tage nach der Demonstration mit der politischen Prominenz in Berlin wurde hier ein politischer Akzent gesetzt. Was die Beschlüsse des SPD-Gipfels und die darauf folgende Eintracht der Großen Koalition anlangt, mag die Demonstration keinen Erfolg gebracht haben. Der Erfolg dürfte aber mittelfristig eintreten, wenn es gelingt, das dort erstmals in die große Offentlichkeit getretene Bündnis in einer Gesamtbewegung zur Erhaltung von Demokratie, Verfassung und Humanität zusammenzufassen. Bereits der Trägerkreis war ein einmalig breites Spektrum einer immer noch vorhandenen und ihrer neuen Verantwortung deutlicher bewußten Progressivität. Den gesamten Unterstützerkreis hinzugenommen stellte sich ein politisch wichtiger Ausschnitt der Gesellschaft auf eine neue und umfassende Aufgabe ein.

Es käme darauf an, daß sich diese facettenreiche Bewegung mit sicher sehr unterschiedlichen und spezifischen Aufgaben zusammenfindet und zwar in dem Bewußtsein, daß sich die etablierten Großparteien auf einen verhängnisvollen, populistischen Trip in rechte Gefilde begeben haben. Ihre programmatischen Bremsen versagen. Sie können vielleicht nur noch dadurch gestoppt werden, daß sich ihnen immer mehr Bürgerinnen und Bürger in den Weg stellen, auch unter Aufgabe ihrer bisherigen Zugehörigkeiten und Loyalitäten. Die neue Opposition sollte dabei auch viele von denen zu gewinnen suchen, die bisher nur in stiller Gemeinschaft eine Kerze auf die Straße getragen haben, deren politisches Unbehagen aber noch niemand auf den Reim gebracht hat.