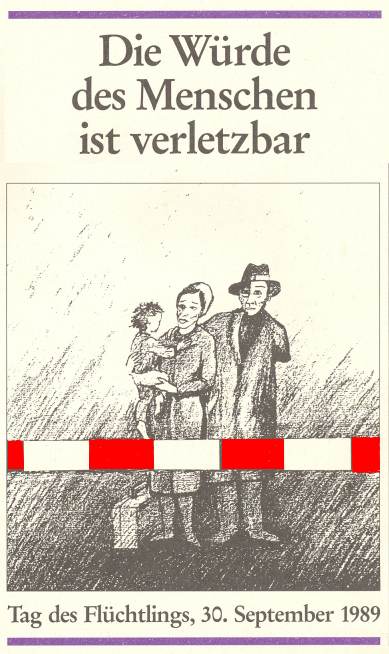

TAG DES FLÜCHTLINGS 1989

Asyl in der Kirche –

Erfahrungen aus Berlin

Hanns Thomä-Venske

INHALT

- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (1989)

- Grußwort der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (1989)

ANALYSEN

- Der Parlamentarische Rat und das Asylrecht

- „Festung Europa“ – zur neueren Entwicklung der Asylpolitik in der Europäischen Gemeinschaft

- 40 Jahre Grundrecht auf Asyl – ein Pfeiler unserer Verfassung

- Die Saat geht auf: Ausländerhaß

- Visumpflicht für Kinder?

- Verfolgt, weil Frau – kein Asylgrund?

- Asyl in der Kirche – Erfahrungen aus Berlin

- Abschiebungen in den Libanon?

BEISPIELE UND ANREGUNGEN

- Nicht politisch verfolgt? – Cengiz Dogu, ein Flüchtlingsschicksal

- Offener Brief an den Bundesinnenminister

- „Ich war fremd und obdachlos … und ihr habt mich aufgenommen“

- Stein des Anstoßes

- Container-Nacht-Aktion als Auftakt des Tages des Flüchtlings 1988 in Stuttgart

- Der Kölner Flüchtlingsrat zur Aussiedlerdiskussion

- Resolution der „Flüchtlinge in Berlin“

- Ökumenische Aktion in der Fußgängerzone

- Speisezettel weist den Weg aus der Isolation

- Nur Platz für Bett und zwei Stühle

- Statistik

- Materialhinweise / Adressen

„Kein Staat mit einer noch so liberalen Verfassung ist davor geschützt, dass in der Verfassungswirklichkeit staatliche Gebote vorhanden sind, die von Christen nicht anerkannt werden können. So meinen wir, daß die christliche Kirche in Berlin die Pflicht hat, … aus Legitimationsgründen, aus Gründen vor ihrem Herrn, Asyl zu gewähren und durchzupauken, bis sich die Behörden denn endlich fügen und ein Einsehen haben.“

(Helmut Gollwitzer am 3.5.1985)

Am 23. Dezember 1988, einen Tag vor Weihnachten, sollte ein fünfzehnjähriger Palästinenser aus Berlin in den Libanon abgeschoben werden. Einen Tag zuvor nahm er zusammen mit anderen von Abschiebung bedrohten Flüchtlingen an einer Weihnachtsfeier in der Kreuzberger Kirchengemeinde Zum Heiligen Kreuz teil. Auch Bischof Martin Kruse feierte mit den Flüchtlingen und ließ sich von ihnen über ihre Probleme und Nöte berichten.

Der junge Mann erzählte, daß er im Libanon eines Tages aus der Schule nach Hause gekommen sei und seine Eltern nicht angetroffen habe. Nachbarn erzählten, die Eltern seien von Soldaten abgeholt worden. Seit jenem Tag sind die Eltern verschollen. Der Junge floh zusammen mit seinen Geschwistern nach Berlin und stellte einen Asylantrag. 1986 erhielt er die Nachricht, seine Eltern seien wieder aufgetaucht und er kehrte, dreizehnjährig, ohne seine Geschwister allein in den Libanon zurück. Dort stellte sich die Nachricht als Falschmeldung heraus, die Eltern blieben verschollen. Er kam bei seinem Großvater unter und lebte bei ihm bis zu dessen Tod Anfang 1988. Danach reiste er erneut nach Berlin ein, stellte einen zweiten Asylantrag und lebte bei seinen Geschwistern, die in Berlin geblieben waren. Erwartungsgemäß wurde sein zweiter Asylantrag abgelehnt. Seine Geschwister, deren Asylanträge auch abgelehnt worden waren, hatten inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis nach der „Berliner Regelung für abgelehnte Asylbewerber“ vom 1.10.1987 erhalten. Da er selbst jedoch wegen seiner Rückkehr in den Libanon den Stichtag der „Berliner Regelung“ nicht erfüllte, wurde ihm die Aufenthaltserlaubnis verweigert und seine Ausweisung verfügt. Alle Bemühungen, seinen Aufenthalt in Berlin zu sichern, blieben erfolglos. Wenn nicht eine Gemeinde ihn in ihren Schutz aufgenommen hätte, wäre der Fünfzehnjährige am 23. Dezember 1988 allein in den Libanon abgeschoben worden, in ein Land, in dem seine Eltern spurlos verschwanden und in dem keine weiteren Verwandten mehr leben.

Welche Überlebenschance hätte der jugendliche Palästinenser, nur auf sich allein gestellt, im Libanon gehabt? Wäre er überhaupt unversehrt aus dem von Syrern und Amal-Milizen kontrollierten Flughafen von Beirut herausgekommen? Wo hätte er ohne verwandtschaftlichen Rückhalt unterkommen können in einem vom Bürgerkrieg zerstörten Land? Wovon hätte er leben sollen? Hätte er sich schützen können vor der Verfolgung oder Zwangsrekrutierung durch die Milizen? Hätte er, was jedem jungen Menschen zusteht, eine Schule besuchen oder eine Ausbildung machen können? Hätte er, wenn er das Glück gehabt hätte, bis zum Volljährigkeitsalter zu überleben, als Palästinenser im Libanon einen Paß erhalten, ohne den ein Mensch kein Mensch ist, sondern ein Vogelfreier?

Die Gemeinde, die den jungen Palästinenser aufnahm, war bei der Prüfung dieser Fragen zu dem Ergebnis gekommen, daß bei einer Rückkehr in den Libanon mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Leben und seine Gesundheit in Gefahr wären und daß er keinerlei menschenwürdige Existenzmöglichkeit würde finden können. Mit seiner Aufnahme bezog sie Stellung in dem Konflikt zwischen der christlich-ethischen Verpflichtung, dem Hilflosen zu helfen, und dem Gesetz, das seine Abschiebung anordnete.

In diesen Konflikt fühlen sich immer mehr Menschen gedrängt, die Flüchtlinge unterstützen und für ihre Rechte eintreten. Allein in Berlin (West) hatten Ende 1988 ca. 35 Kirchengemeinden und kirchliche Stellen Flüchtlinge aufgenommen, die von Abschiebung bedroht waren, oder sie hatten Beschlüsse gefaßt, Flüchtlingen in solchen Notsituationen beizustehen.

*Die Wiederbelebung der Tradition des „Kirchenasyls“ ist eine Reaktion von Kirchengemeinden auf die Entwicklung der Asylpolitik, des Asylrechts und der Asylrechtsprechung seit Mitte der siebziger Jahre. Im Verlaufe dieser Entwicklung wurde der Schutzcharakter des Asylrechts weitgehend ausgehöhlt. Heute wird politisch Verfolgten das Asyl z.B. verweigert, wenn sie sich zu lange (drei Monate) auf ihrer Flucht in einem anderen Land aufgehalten haben. Offenbar ist die Erfahrung jener deutschen Flüchtlinge schon vergessen, die auf der Flucht vor Hitler in Marseille wie in einer Falle festsaßen und monatelang verzweifelt um Papiere und Schiffspassagen zur Flucht ins Ausland kämpften.

Schwerste Menschenrechtsverletzungen, erlittene oder drohende Folter, Todesstrafe, Vernichtung jeder Existenzmöglichkeit sind keine Asylgründe, wenn sie etwa im Rahmen der Gesetze stattfinden und staatlichen Zielen dienen, die die deutsche Rechtsprechung als legitim ansieht. Bürgerkrieg, Krieg, Katastrophen sind keine Asylgründe, sondern allgemeine Notlagen, vor denen die Asylanerkennungspraxis der achtziger Jahre keinen Schutz mehr bietet.

Die Aushöhlung des Asylrechts durch Gesetze und Rechtsprechung ergänzten die Innenminister der Länder auf ihrer Konferenz in Saulgau am 3. Oktober 1986 durch den Beschluß, verstärkt auch in Krisengebiete abzuschieben. Die CDU/CSU-Länder verabschiedeten auf dieser Konferenz einen Kriterienkatalog, nach dem von einer solchen Abschiebung in Krisengebiete abgesehen werden kann, „solange dem Ausländer dort für sein Leben oder seine Freiheit Gefahren drohen würden, die wesentlich über das Maß dessen, was in dem Staat allgemein oder von einer bestimmten Volks- und Religionsgruppe allgemein zu erdulden ist, hinausgehen.“

Im Klartext bedeutet dieses Kriterium die Umkehrung des Asylgedankens:

Nicht mehr die tatsächliche, sondern nur die relativ größere Gefährdung vermittelt einem Flüchtling Schutz vor Verfolgung und Not. Die Folge wäre also: Je größer die allgemeine Gefahr, um so weniger wäre ein einzelner wesentlich mehr gefährdet als seine Volks- oder Religionsgruppe, um so eher kann er also in die gefährliche Situation abgeschoben werden. Aufgrund dieser unmenschlichen Logik geraten insbesondere sog. Gruppenverfolgte (wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Rasse, Religion, ethnischen oder sozialen Gruppe) in die Gefahr, einen Abschiebeschutz zu verlieren. Dies gilt besonders, seitdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 3.12.1985 die Möglichkeit der Anerkennung von Gruppenverfolgung als Asylgrund drastisch eingeschränkt hat.

Wie weit sich die Anerkennungspraxis inzwischen vom humanitären Gehalt des Asylrechts entfernt hat, zeigt, als Beispiel für viele, ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, mit dem am 27. 5. 1986 die Asylanträge mehrerer Türken, die als Mitglieder links- und rechtsextremistischer Organisationen der Folter unterworfen worden waren bzw. denen die Folter drohte, abgelehnt wurden. In der Urteilsbegründung heißt es u. a.:

„Soweit das Berufungsgericht festgestellt hat, die eines Staatsschutzdelikts Verdächtigen seien deshalb heftigerer Drangsalierung (gemeint ist Folter- der Vf.) ausgesetzt, weil sie sich durch derartige Maßnahmen (gemeint ist Folter) nicht so leicht Geständnisse und Aussagen abpressen lassen, führt dies zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung. Die Ursache für ihre schlechtere Behandlung (gemeint ist Folter) ist nicht die Reaktion der Untersuchungsbehörden (gemeint sind die Folterer) auf ihre Gesinnung oder ihr Volkstum, sondern ihre ,weit geringere Neigung‘, sich auf diese ,Mechanismen‘ (gemeint ist Folter) in der Polizeihaft einzustellen und sich ihnen durch ein Geständnis, durch die Weitergabe von Informationen oder durch die Unterwerfung unter militärische Disziplinanforderungen zu entziehen.“ (BVerwGE 74, 226 = Inf AuslR 1986, 267)

Die Entwicklung von Asylpolitik, Asylrecht, Asylrechtsprechung und Anerkennungspraxis hat in den letzten fünfzehn Jahren dazu geführt, daß Flüchtlinge, deren Leben und Freiheit in Gefahr sind, nicht mehr ausreichend geschützt sind. Die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen ist vor ihrem Herrn verpflichtet, den Recht- und Hilflosen beizustehen. Dies kann sie durch vielfältige Hilfsangebote tun.

In Berlin werden beispielsweise in Zusammenarbeit von Diakonischem Werk und Gemeinden Flüchtlinge in Wohnungen und Heime vermittelt und dort betreut. Es gibt Beratung und Betreuung in rechtlichen und sozialen Fragen, Hausaufgabenhilfe, Sprachund Alphabetisierungskurse, Einladungen zu gemeinsamen Gottesdiensten und Veranstaltungen, Vertretung und Unterstützung gegenüber Behörden und Senat, Betreuung in Gefängnissen und in der Abschiebehaft, Aufklärung der Gemeinden und der Öffentlichkeit über die Situation der Flüchtlinge u.a.m. In allen diesen Fragen arbeitet die Kirche mit anderen Organisationen, Arbeitsgruppen und Einzelpersonen eng zusammen. Manchmal können bereits durch diese Arbeit Rechtsverletzungen und Abschiebungen rechtzeitig verhindert werden.

Gelingt dies nicht, muß mit Behörden und verantwortlichen Politikern verhandelt werden. Petitionen sind einzureichen, und es müssen Unterstützer für die betroffenen Flüchtlinge gewonnen werden, z. B. die Schulen und Kindergärten der Kinder, Nachbarn, Gemeindeglieder, Behördenvertreter, Politiker, Prominente etc. Im Gottesdienst können die Flüchtlinge vorgestellt und sie können ins Fürbittengebet aufgenommen werden.

Wenn jedoch durch solche Bemühungen eine Sicherung des Aufenthalts der gefährdeten Flüchtlinge nicht erreicht werden kann, muß die Gemeinde entscheiden, ob sie diese aufnimmt. Dadurch werden die Flüchtlinge dem persönlichen Schutz einzelner oder auch der ganzen Gemeinde unterstellt. Die Gemeinde muß sich allerdings darüber klar sein, daß sie damit unter Umständen einen Verstoß gegen das geltende Gesetz in Kauf nimmt und deshalb mit Sanktionen rechnen muß. In Berlin haben einige Gemeindekirchenräte einen Beschluß zur Aufnahme von Flüchtlingen in Notfällen gefaßt. Dadurch haben Gemeindemitarbeiter die Möglichkeit, in dringenden Fällen Flüchtlinge sofort aufzunehmen, ohne daß der Gemeindekirchenrat erst zusammentreten muß. Durch die Einberufung einer Gemeindeversammlung kann dann die ganze Gemeinde über die Aufnahme unterrichtet werden.

Die Aufnahme von Flüchtlingen bewirkt zunächst, daß die schnelle und anonyme Abschiebung aufgrund von Behördenentscheidungen auf unterer Ebene nicht mehr möglich ist. Vielmehr muß nun politisch entschieden werden, ob rechtliche und humanitäre Grundsätze bei der Ausweisung hinreichend berücksichtigt wurden und ob die Abschiebung auch gegen den Widerstand der Gemeinde durchgesetzt werden soll. Behörden und Politiker sind veranlaßt, eine formalrechtlich möglicherweise korrekte Ausweisungsverfügung erneut zu prüfen. Eine u. U. verhängnisvolle Entscheidung kann zurückgenommen werden.

Wird jedoch trotzdem abgeschoben, so findet diese Abschiebung unter den Augen der Öffentlichkeit statt. Sie muß damit nicht nur rechtlich korrekt, sondern auch politisch vertretbar sein. Die Abschiebung bedrohter und gefährdeter Flüchtlinge in ihr Verfolgungsland ist bei Wahrung der Grund- und Menschenrechte jedoch nicht vertretbar.

Die Aufnahme von Flüchtlingen, die Gewährung von „Asyl in der Kirche“, stellt, einen besonders wirksamen Schutz dar. Seit 1983 haben Kirchengemeinden in Berlin Flüchtlinge aufgenommen. Keine Aufnahme wurde bisher gewaltsam beendet. Manchmal blieben die Bemühungen erfolglos, weil die Flüchtlinge den psychischen Druck nicht mehr ertrugen und aufgaben. Oft jedoch konnte für die aufgenommenen Flüchtlinge ein sicherer Aufenthalt erreicht werden. Auch hat der u. a. im „Kirchenasyl“ deutlich werdende beharrliche Widerstand der Kirche gegen die Abschiebung gefährdeter Flüchtlinge mit dazu beigetragen, daß mit der „Berliner Regelung für ehemalige Asylbewerber“ vom 1.10.1987 eine politische Lösung für eine bestimmte Gruppe dieser Flüchtlinge gefunden wurde, durch die sie eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben.

Nach wie vor sind jedoch Flüchtlinge von der Abschiebung in Länder bedroht, in denen ihr Leben in Gefahr ist. Wo dies der Fall ist, sind die Kirchen gefragt, ob sie das „Haus Gottes“ für die Verfolgten öffnen, damit es einmal heißt: „Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35)

17.1.89

Nach den Koalitionsvereinbarungen des neuen Berliner SPD/AL-Senats werden rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben, wenn Leben oder Freiheit bedroht sind oder eine unzumutbare Härte vorliegt.

Gemeinsames Wort der Kirchen zur Woche der ausländischen Mitbürger (Auszug)

Menschen aus vielen Krisengebieten der Erde suchen Aufnahme in der Bundesrepublik, weil sie in ihrer Heimat verfolgt, in ihren Menschenrechten verletzt oder durch Krieg, Bürgerkrieg Armut und Katastrophen in ihrer Existenz bedroht waren. Sie sind schutzlos und deshalb in ihrer Menschenwürde besonders gefährdet. Es ist mit der Menschenwürde und der christlichen Moral unvereinbar, Asylsuchende dadurch, daß sie besonders restriktiven Lebensbedingungen unterworfen werden, zum Instrument der Abschreckung für andere Flüchtlinge zu machen. Keinesfalls dürfen Flüchtlinge in Kriegs- und Krisengebiete abgeschoben werden, wenn dort ihre Unversehrtheit an Leib und Leben nicht gewährleistet ist.

Wir bitten die Gemeinden und jeden einzelnen Christen: Sehen Sie in den ausländischen Mitbürgern und in den Asylsuchenden das „Abbild Gottes“ – unabhängig von ihrer Sprache, Kultur und Hautfarbe. Nehmen Sie sie als Schwestern und Brüder auf. Achten und schützen Sie ihre menschliche Würde und erinnern Sie unsere Politiker und Politikerinnen, aber auch alle Bürger an ihre Verpflichtung. Helfen Sie mit, daß den unterschiedlichen Gruppen von Menschen, die in den vergangenen Jahren neu in das Bundesgebiet gekommen sind und noch kommen, Wohnraum und Lebensmöglichkeiten geboten werden.

gez.:

Bischof Dr. Martin Kruse,

Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

Bischof Dr. Karl Lehmann,

Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Augoustinos,

Griechisch-Orthodoxer Metropolit in Deutschland