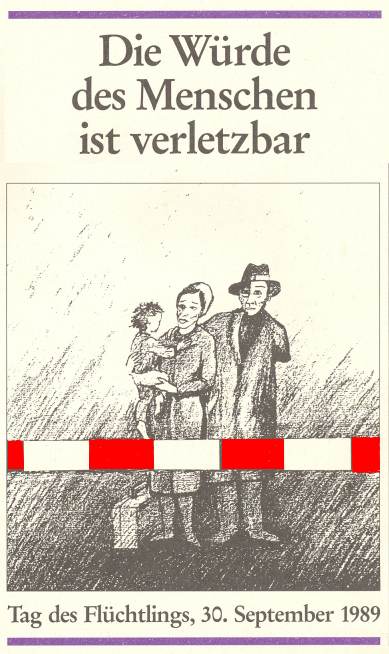

TAG DES FLÜCHTLINGS 1989

Abschiebungen in den Libanon?

Erika Görke

INHALT

- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (1989)

- Grußwort der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (1989)

ANALYSEN

- Der Parlamentarische Rat und das Asylrecht

- „Festung Europa“ – zur neueren Entwicklung der Asylpolitik in der Europäischen Gemeinschaft

- 40 Jahre Grundrecht auf Asyl – ein Pfeiler unserer Verfassung

- Die Saat geht auf: Ausländerhaß

- Visumpflicht für Kinder?

- Verfolgt, weil Frau – kein Asylgrund?

- Asyl in der Kirche – Erfahrungen aus Berlin

- Abschiebungen in den Libanon?

BEISPIELE UND ANREGUNGEN

- Nicht politisch verfolgt? – Cengiz Dogu, ein Flüchtlingsschicksal

- Offener Brief an den Bundesinnenminister

- „Ich war fremd und obdachlos … und ihr habt mich aufgenommen“

- Stein des Anstoßes

- Container-Nacht-Aktion als Auftakt des Tages des Flüchtlings 1988 in Stuttgart

- Der Kölner Flüchtlingsrat zur Aussiedlerdiskussion

- Resolution der „Flüchtlinge in Berlin“

- Ökumenische Aktion in der Fußgängerzone

- Speisezettel weist den Weg aus der Isolation

- Nur Platz für Bett und zwei Stühle

- Statistik

- Materialhinweise / Adressen

Die libanesischen Flüchtlinge unterscheiden sich in ihrer Flüchtlingseigenschaft von vielen anderen Flüchtlingen dadurch, daß es „den libanesischen Flüchtling“ nicht gibt. Es leben dort verschiedene Volksgruppen wie Armenier, Palästinenser, Kurden und Drusen, religiöse Gruppen wie Sunniten, Schiiten und Christen oder Parteimitglieder. Sie flüchten vor dem Bürgerkrieg und seinen Konsequenzen, vor den eigenen Milizionären oder vor fremden Milizen oder Armeen, nicht vor drohender Verfolgung durch den Staat, wie es unser Asylrecht vorsieht. Dennoch flüchten sie aus begründeter Furcht vor Verfolgung.

Zur Zeit gibt es im Libanon keinen Präsidenten, aber zwei Regierungen, die ihre Berechtigung auf unterschiedliche Weise begründen. Die Beurteilung, daß hier nur manifestiert sei, was sich seit 1984 stetig entwickelt habe – nämlich eine de facto Teilung des Landes – und deshalb ohne Auswirkung sei, ist falsch. Im Gegenteil bedeutet diese Entwicklung einen weiteren Schritt zur Instabilität des Libanon, der nun auch die nach außen bisher bewahrte Farce eines Staates (als Ansprechpartner für ausländische Vertretungen) aufgegeben hat.

Die starke Präsenz der Syrer in den muslimischen Teilen des Landes, Bilder und Berichte eines wohlhabenden, sicheren, reizvollen, von Christen kontrollierten „Ostbeirut“, aber auch die Nachrichten über die gezielten Verfolgungen der Khomeini nahen Schiitenmiliz Hizb’ollah mögen den Eindruck vermitteln, als sei der Bürgerkrieg „eingeschlafen“ und einzelnen Kommandos religiöser Fanatiker gewichen. Doch nicht nur die brutalen Kämpfe der Amal um die Palästinenserlager unter den „Augen“ der Syrer und der Machtkampf zwischen den schiitischen Milizen Amal und Hizb’bollah, auch die jüngsten Auseinandersetzungen im Februar im christlichen Kernland zwischen der Force libanaise (der sog. Christenmiliz) und der von General Aoun, dem augenblicklichen zweiten Ministerpräsidenten, befehligten libanesischen Armee um die Macht in diesem Teil des Libanon, belehren eines besseren und zeigen die tägliche (und nächtliche) Realität des seit April 1975 andauernden Bürgerkriegs und eine zunehmende Verschlechterung und Verunsicherung im Libanon.

So kann es seit der Installierung der zweiten Regierung im September 1988 Reisenden mit einem Visum – von der „falschen“ Behörde ausgestellt – oder mit einem libanesischen Paß, ebenso von der „falschen“ Seite verlängert, geschehen, daß sie nicht mit der libanesischen Fluglinie MEA nach (West-) Beirut einreisen können. Und die Befürchtung, daß eine solche Praxis schwerwiegende Konsequenzen für Libanesen und für Ausländer bedeutet, weil man sich für je eine Seite entscheiden muß, ist nicht abwegig: Tausende von Libanesen, aber auch Ausländer überqueren täglich die sog. „greenline“, um zu ihrer Arbeit, bzw. zu ihrer Wohnung zu kommen. Diese „greenline“ ist nur eine von mehreren Demarkationslinien, die sich zunehmend wie reguläre Grenzstationen präsentieren, bis hin zu Grenzgebühren oder ausführlichen Befragungen nach Grund und Ziel der Fahrt.

Die Staatsgewalt ist ersetzt durch die Macht, die die jeweiligen Milizen in ihren Gebieten ausüben, und auf einem Gebiet, das nur halb so groß ist wie das Land Hessen, werden politische Machtansprüche nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg immer noch brutal mit Waffen ausgetragen – und immer wieder werden Libanesen zu Flüchtlingen im eigenen Land. Man kann davon ausgehen, daß von den etwa 3 Millionen Einwohnern ein Drittel Flüchtlinge sind, d. h. sie sind aus ihrem Wohngebiet vertrieben worden.

So kontrollieren z. B. die Drusen das Schufgebirge und einen Teil der Küste, verwalten zwei illegale Häfen, kassieren dort und an den Straßen Mautgebühren und erheben in ihrem „Staatsgebiet“ Steuern und Gebühren. Sie haben nicht nur Nichtdrusen aus ihrem Gebiet brutal vertrieben, sondern auch alle verlassenen Häuser gesprengt, um eine Rückkehr der Flüchtlinge zu verhindern. Für die Drusen selbst bietet dieses abgegrenzte Gebiet eine Art von Sicherheit in der allgemeinen Unsicherheit des Landes.

Wie zurückhaltend man aber von einer solchen „Sicherheit“ reden muß, zeigen die jüngsten schweren („die schwersten seit Jahren“) Kämpfe im sog. christlichen Ostbeirut und Kesrouan um die eigentliche Macht in diesem Teil. Weder der sich vielen Besuchern vermittelnde Eindruck, hier handele es sich „um ein Mittelmeerland wie jedes andere“, weder der Eindruck von Wohlstand, Ordnung und Sicherheit noch die im September ’88 vereinbarte politische und militärische Koalition zwischen Miliz und Militär konnten der wirklichen libanesischen Realität standhalten: noch immer seit 1975 geht es um die Herrschaft im Libanon.

Als eigenes Gebiet im Staate präsentiert sich auch Westbeirut mit seinen südlichen Vororten, mit dem gesamten Süden des Landes, immer wieder charakterisiert durch dauernde, verschiedene Auseinandersetzungen um Machtpositionen: so die Kämpfe zwischen Amal und Hizb’ollah, die wiederum Tausende von Libanesen obdachlos machten, eine Flüchtlingswelle in das schon von Flüchtlingen überschwemmte Westbeirut trieben und dadurch die dortigen Bewohner ihrer – manchmal nur für einige Stunden – verlassenen Wohnungen beraubten; so auch die unmenschlichen Kämpfe um die Palästinenserlager, so 1985 die Liquidierung der sunnitischen Miliz Al Mourabitoun, die mit Hausdurchsuchungen, Folterungen, Verschleppungen und Tötungen auch heute noch“ undramatisch vervollständigt“ wird. Die massive Anwesenheit der Syrer in Westbeirut (neben dem Norden um Tripoli und der Beqa’a) hat der Bevölkerung zunächst einmal eine gewisse Scheinsicherheit gebracht, denn – bis auf die schiitischen Vororte – ist der direkte bewaffnete Machteinfluß der Milizen nicht mehr so zu spüren. Trotzdem trauen sich die Bewohner der Stadt aus Angst vor der Willkür des syrischen Geheimdienstes und aufgrund von negativen Erfahrungen der „Zusammenarbeit“ mit der Amal (und im Verlauf des Bürgerkrieges mit immer wechselnden Koalitionen) vor allem nachts nicht auf die Straßen. Denn auch wenn die Syrer nach außen hin die Rolle der „Schutzmacht“ spielen (und leider im Ausland als ausreichender Grund benutzt werden, um Westbeirut als gefahrlos zu bezeichnen), verfolgen sie doch – für Kenner des Landes unübersehbar – ihre eigenen Interessen als politische Großmacht. Das spüren alle ihre Gegner und die Gegner ihrer (jeweiligen) Verbündeten: so vor allem die Palästinenser, die Kommunisten (oftmals arabische Christen), die Kurden und sehr viele Sunniten, vor allem solche, die mit der Mourabitoun in Verbindung stehen oder gestanden haben.

Zu dem politischen Verfall kommt der wirtschaftliche Verfall, der zunächst langsam begonnen hat nach der Invasion der Israelis ’82 und den daraus entstandenen Folgen, der aber seit 1986 in rapidem Ausmaß weitergeht. Daß man dennoch nicht von einer Hungerkatastrophe reden muß, hängt auch damit zusammen, daß viele Libanesen von ihren im Ausland lebenden Verwandten unterstützt werden, daß Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie andere Organisationen helfend eingreifen und dass auch die Milizen in ihren Regionen teilweise soziale Aufgaben übernommen haben. Um so katastrophaler ist es für den, der auf keine derartige Unterstützung zurückgreifen kann – das gilt für abgeschobene Flüchtlinge vorrangig -; er hat keine Existenzmöglichkeit und ist Obdachlosigkeit und Verhungern buchstäblich ausgesetzt.

Von dieser oben dargelegten Situation ist jeder Libanese mehr oder weniger betroffen; wobei die Wohlhabenden höchstens die politische Unsicherheit trifft, und auch diejenigen weniger, die in dem Gebiet bleiben, das von ihrer Gruppe kontrolliert wird. Wie bedingt allerdings das gelten kann in einem Libanon, der sich immer wieder und immer wieder anders als unsicher und voller Gefahren erweist, muß nicht erneut betont werden. Man mag es auch ablesen an der großen Zahl der Verschleppten und Vermißten, wo Tausende von Libanesen 20 bis 30 Ausländern gegenüberstehen.

Es wird oft gefragt, welchen libanesischen Flüchtling man in welche Region “ gefahrlos “ zurückschicken kann, und in dieser Frage verbirgt sich scheinbare Kenntnis der verfahrenen politischen Lage. Doch bei wirklicher Kenntnis dieser deprimierenden Situation im Libanon müßte die Frage eigentlich lauten, warum es nicht mehr Libanesen gibt, die fluchtartig ihr Land verlassen und in unserem Land Zuflucht suchen; Gründe, die nicht in Hunger und Entbehrungen zu suchen sind, sondern in Angst, Ungewißheit, persönlicher Unfreiheit und täglicher Unsicherheit, gibt es für eine große Zahl von noch dort lebenden libanesischen Bürgern.

Unterschrifttaktion des Arbeitskreises

Asyl in Baden-Württemberg

Der Libanon wird seit 1975 von einem Bürgerkrieg heimgesucht. Ungezählte Menschen fielen diesem Krieg bisher zum Opfer. Um ihr Leben zu retten, suchen manche der dort Verfolgten Zuflucht in anderen Staaten, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Leider werden Flüchtlinge aus dem Libanon bei uns selten anerkannt. Allerdings wurde 1984 ein genereller Abschiebestop für Libanon-Flüchtlinge verfügt. 1986 wurde dieser Beschluß revidiert und eine Einzelfallregelung in Kraft gesetzt. Seit November 1988 meint nun die baden-württembergische Landesregierung, in den als Krisengebiet anerkannten Libanon Flüchtlinge abschieben zu können, obwohl Deutsche zur Ausreise aus dem Libanon aufgefordert werden, obwohl das Internationale Rote Kreuz seine Mitarbeiter aus dem Libanon abgezogen hat, obwohl dort schwerste Kämpfe toben, obwohl in der Regel kein direkter Abschiebeweg in den Libanon existiert.

Wir wehren uns gegen diese Praxis und fordern ein Bleiberecht für Flüchtlinge aus dem Libanon und anderen Krisengebieten!